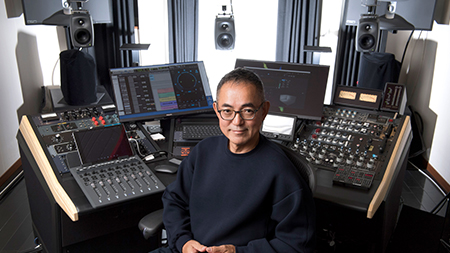

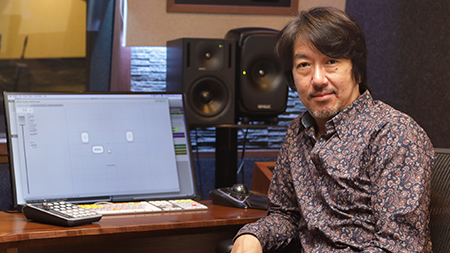

世界的音響設計家、豊島政實氏とGenelecの関わり合い

いくら良い音で鳴るオーディオでも、部屋が違うと音が変わってしまう

アンプやスピーカーを自作するほどのオーディオマニアだった少年はあるとき、自慢のスピーカーを友人宅に持ち込んで聴いてみた。その洋間に響く音は、自宅の和室で聴いていた音とはずいぶん違うことに気付くのだった。

「いくら良い音で鳴るオーディオでも、部屋が違うと音が変わってしまう。建築音響の分野に進もうと思ったのは、そんな経験がきっかけになっています」

世界のスタジオ・シーンに“SAM TOYOSHIMA”の名を轟かせた音響設計の第一人者、豊島政實氏。強い志を持ち、当時音響で名を馳せていた早稲田大学伊藤毅教授率いる音響研究室に学部の時から席を置き、同大学大学院で音響工学の修士課程を修了した豊島氏は、1964年に日本ビクターに入社し開発部に配属された。大学研究室後輩の藤木技師とモニター・スピーカーの研究、開発に没頭。苦労の末、「BLA-80」と名付けられたモニター・スピーカーが完成すると、1969年に新設された青山スタジオ内の全てのスタジオに導入された。自身も手応えを感じていたこのモニター・スピーカーの音は、現場でも高く評価されたという。しかし、「ガラス細工のように繊細だった」というツイーターは、ちょっとした入力オーバーで破損してしまう……。

「スタジオの半端ない大入力でツイーターのボイスコイルが高温で発熱し、使用していた接着剤がやられてしまったのが原因でした。当時の日本では高温に耐える接着剤が手に入らなかったんですよ。結局、2年ほどでJBLにその座を譲ることになりましたが、沼ちゃん(内沼映二氏/現・株式会社ミキサーズラボ 会長、一般社団法人日本音楽スタジオ協会 名誉会長)ら当時を知るスタジオ関係者は未だに“幻の名器”だったと言って慰めてくれます(笑)」

1977年、日本ビクター音響研究所内にADO(Acoustic Design Office)という音響設計事務所を立ち上げ、スタジオやホールの音響設計に本格参入。ビクター青山スタジオを皮切りに、日音スタジオ、音響ハウスなど都内でも有数のレコーディング・スタジオを次々に手掛けてゆく。その手腕は海外のスタジオ関係者の耳にも届き、ロンドンのタウンハウスやオリンピック、メトロポリス、また、フィル・コリンズやスティング、トレヴァー・ホーン、ジョージ・マイケルらのプライベート・スタジオの音響設計に携わる。中でも、あのアビイ・ロード・スタジオの改装に伴う音響設計を受注したことは豊島氏のキャリアを知る上で欠かせない部分だが、その詳細は紙幅の都合で割愛させていただく。興味のある方は、『50年目に聴き直す『アビイ・ロード』深掘り鑑賞ガイド』(シンコーミュージック・エンタテイメント)のインタビュー記事を参照していただきたい。

豊島氏の音響設計家としての活動は現在もなお継続中で、ここ10年ほどで手掛けた施設も上海音楽学院スタジオ(中国、事例紹介)、BOING Studio(インド、事例紹介)、MONOCHROM STUDIO(ポーランド)、スロベニア放送のオーケストラ用スタジオ(スロベニア)、そして江蘇大劇院録音スタジオ(中国)など枚挙に暇がない。今回取材に訪れた東京音楽大学の中目黒・代官山キャンパスに開設されたTCMスタジオ(事例紹介)も、豊島氏が関わった最新施設のひとつ。戸田建設と日建設計が共同で設計を行い、設計全体の監修を豊島氏が務めている。

これまでに250を上回る数々のスタジオで音響設計に関わってきた豊島氏にとって、良いスタジオの条件とは何だろう。

「良い音で録るには、良い演奏がなくてはなりません。それには、プレイヤーに気持ちよく演奏してもらうことが大事です。そこで重要なのがスタジオの響きであることは言うまでもありませんが、それだけでは良いスタジオはできません。空調や照明、インテリアなども重要な要素です」

ホスピタリティが向上していく一方で、豊島氏が設計するスタジオは、あるときからコントロール・ルームを広く取るようになる。それもまた、時代の要請に応えたものだ。

「いまやエフェクター類は、プラグイン等でデスクトップに収まるものも多くなりましたが、80年代当時は実機のエフェクターをコントロール・ルームに持ち込んで、箪笥のように積み上げて音作りを行っていました。そうすると、音が反射してしまって音響的にはよろしくない。ということで、コントロール・ルームの広さにも余裕が必要だと考えました」

それまでのスピーカーにはない何かがあると、可能性を予感したんです

さて、豊島氏とGenelecの接点は、1980年代に遡る。ロンドンのタウンハウスの4スタを成功させ、次いで1スタの設計を手掛けていた豊島氏に、エリック・クラプトンやXTCなどで知られるチーフ・エンジニアのアラン・ダグラス氏が、新たなモニターの模索を持ちかけた。豊島氏もちょうど、より歯切れの良いモニターを探していたところだったという。

「奇妙な形をしていたGenelecに目を付けていました。それまでのスピーカーにはない何かがあると、可能性を予感したんです」と当時の心境を振り返る。

ただ、当時のGenelecのスピーカーは主に放送局向けに設計されていたため、負荷の大きいレコーディング・スタジオでの使用には不向きであった。そこで豊島氏はGenelecの創業者、イルポ・マルティカイネン氏に会い、ハイパワーに耐えるモニター・スピーカーの開発を依頼する。その際、マルティカイネン氏を説得できたのは、豊島氏に先述のような苦い経験があってこそだろう。自らの失敗を語った豊島氏に親身に応える形でアップデートされたGenelecのモニター・スピーカーは、アラン・ダグラス氏の目、いや耳に適い、当時の定番だったWESTLAKE AUDIO TM-3の代わりにGenelec 1035を採用。Genelecのスピーカーがレコーディング・スタジオのモニターとして初めて導入された瞬間だった。以降、同ブランドは世界のスタジオ・シーンに打って出ることになり、その快進撃はいまも続いている。

スタジオでのスピーカー・セッティングについて議論したことは、今でもよく覚えています

聞くところによると、Genelecのフィンランド本社も、約40年にわたる日本市場との関わりは特別なものと捉えており、豊島氏や先述の内沼映二氏をはじめ貴重なアドバイスを授けてきた音響設計者やエンジニア諸氏、販売代理店スタッフらには折に触れて感謝の意を伝えているという。マルティカイネン氏も生前、日本のスタジオ音響に学んだことの大切さをよく口にしていたそうだ。

「とにかく真面目でね。こちらが冗談を言っても笑わないし、本人は笑わないで冗談を言うからわけ分かんないんだけど(笑)、面白い人でした」

その人となりをこう表現する豊島氏は、マルティカイネン氏と会えば理想のスタジオ音響はどうあるべきかといった議論を重ねてきたという。

「スタジオでのスピーカー・セッティングについて議論したことは、今でもよく覚えています。話題となったのはその角度で、私はエンジニアの頭の50cmくらい後ろに中心点を持ってくるのが良いと主張しました。理由は、ヒトの耳は約15cm以上離れて2つあること、そして後方にサービス・エリアを広げられるからです。でも、イルポさんはエンジニアの頭の中心に一番良いポイントを持ってくるべきだと譲りません。でもね、スタジオにはエンジニアだけじゃなく、その後ろにも大事な役割を持っている人たちがいて、その人たちにも良い音を届けるべきだと説得すると、最後は納得してくれました。このような話を会う度に侃侃諤諤(かんかんがくがく)、色々しましたよ」

そんな豊島氏に、改めてGenelecの印象について尋ねてみた。

「放送局用のモニター・スピーカーとして使われていた初期から見聞きしていましたが、その頃から良い音をしていましたね。特にリボンツイーターを搭載した最初の製品、S30は良いスピーカーだなと気に入っていました。高域が伸びていて、音が爽やかでした。音に曇りがないんです。そして、ラージ・モニターでは、やはり1035の印象が強いですね。アラン・ダグラスを納得させた音ということで、タウンハウスに続いてオリンピック、メトロポリスにも導入されるなどイギリスのスタジオではちょっとしたブームになり、やがて日本でもデファクト・スタンダードになりました。SSLのコンソール、SONYのデジタル・レコーダー、そしてGenelecのモニター・スピーカーを "三種の神器" として、新しいスタジオがどんどんできました。ビクタースタジオも1990年に、401スタのWESTLAKEを1035Aに入れ替えました。ロンドンで注目されたのが日本にも波及し、その後はアメリカにまでも広まったのですね」

スタジオ・モニターと言えば、ここTCMスタジオにはニアフィールドに3ウェイ同軸のポイント・ソース・モニター8351が導入されている。マルティカイネン氏の念願であり、同ブランドの技術を集約した新しいプロダクトには、豊島氏らの提言も反映されているという。

「同軸スピーカーが理想のひとつだという話は、イルポさんとの議論の中で何度もしていました。私はTANNOYのスピーカーが好きなんですが、それはやはり同軸だからです。そして、そのメリットが特にニアフィールドでの使用で出やすいことはイルポさんも分かっていました」

豊島氏はまた、ニアフィールド・スピーカーの高域における指向性について、サービス・エリアを広く保つ工夫が必要だとも話していたという。その点、The Onesの同軸スピーカーは広く取ったバッフル面全体が指向性を制御するウェーブガイド(DCW™)として機能し、ワイドなスイートスポットを確保する。豊島氏も「我々がこれまで扱ってきたツイーターでは想像できないくらいのブロードな特性になっています」と高く評価する。スピーカーを巡る豊島氏らとの対話で確信した理想に向けたアプローチが、実際のプロダクトに落とし込まれていることをうかがわせるエピソードだ。

最後に、「今後のモニター・スピーカーはどうあるべきか」の問いかけに、「ラージ・モニターにのみ言えることですが……」と前置きし、穏やかにこう答えてくれた。

「冒頭でもお話ししましたように、いくら良い音だと評価されても、大きなパワーに耐えられなければ意味がありません。エンジニアの皆さんは我々の想像以上にパワーをかけるもの。沼ちゃんなんか耳が痛くなるくらいでやってます(笑)。私の経験から、ここは本当に大事です。そして、中高域がブロードであること。エンジニアのポジションはもちろん、背後にいる人たちにも同じようなクオリティで届くようでなければダメなんです。これはスピーカーだけでなく、音場補正についても言えることですね。そして、今後ハイレゾがもっと浸透してくると、その利点がビット数とサンプリング周波数のどちらの拡張にあるのかは見極めなければなりませんが、例えばスーパー・ツイーターの採用など、スタジオ・モニターの仕様も、求められるものに応じて更新させていく必要があるでしょう。実は以前、イルポさんを "ハイパー・ソニック" の提唱で知られる芸能山城組の大橋力先生のスタジオに連れて行ったことがありますが、彼も "ハイパー・ソニック" の良さを理解していました。そのあたりも含め、Genelecのスピーカーが時代のニーズにどう対応していくのか、楽しみにしています」

Genelec スタジオ・モニター | ラインナップ

導入事例

Roxy Hotel - Smart IPで音楽をクールに楽しむ

「“クオリティ"という概念を伝えたい時、Genelecは最良の選択」― マンハッタンの4つ星ホテルがSmart IPを選んだ理由とは?

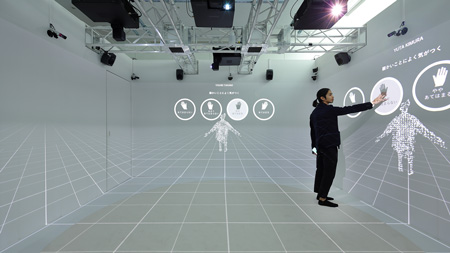

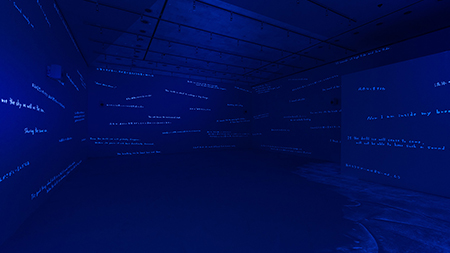

BRIAN ENO AMBIENT KYOTO - Genelecが空間をよりクリエイティブにする

Genelec が空間をよりクリエイティブにする。世界的な展覧会でGenelecが選ばれる理由とは?