Built to Trust |「スタジオの顔」が "レトロフィット・アップグレード" で最新世代へ - prime sound studio form

2002年のオープン以来、エイベックスの所属アーティストを中心に広く国内の音楽シーンを支えてきたprime sound studio form。用途に応じて利用できる大小様々な5つのスタジオからなる都内有数のスタジオ・コンプレックスの中で、最大の広さを誇るのがroom1です。本スタジオは、いわゆる「外貸し」にも対応しており、エイベックス以外の多くのクライアントがこの場所でレコーディングを行っています。

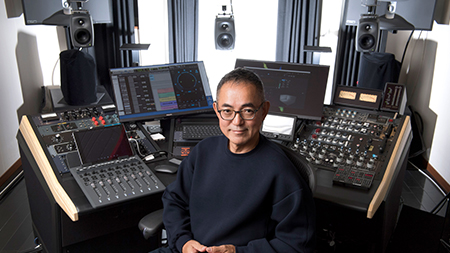

prime sound studio formとGenelecのスピーカーの間には、非常に深い縁があリます。レコーディング・エンジニアの森元浩二.氏は、1035Aを導入した当時のことをこう振り返ります。

森元 「ラージ・モニターを検討していた当時は、候補となるスピーカーもいろいろありましたが、その中でも1035Aはすごくいい印象でした。ちょうどその次の世代となる1035Bのタイミングも重なって聴き比べてみたのですが、私としては1035Aの方が圧倒的に好みだったんですよ」

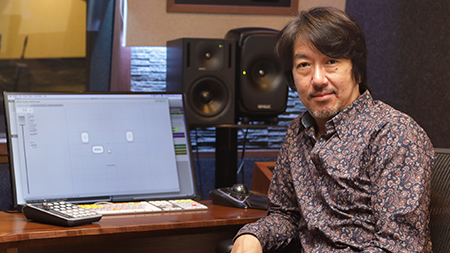

現在テクニカル・エンジニアとして同スタジオに所属する宇都祐彦氏は、当時VICTOR STUDIOに所属。同じく1035Aのサウンドに親しんできましたが、その出会いを「衝撃的だった」と振り返ります。

宇都「私がVICTOR STUDIOに入ったのは1988年で、その2年後に1035Aが401スタジオに導入されました。当時はほかにも定番のラージ・モニターがありましたが、スコーカーやツイーターといったユニットごとに音のバラツキがあり、まず同じ音がしなかったんです。しかも、ドライバーとダイアフラムの組み合わせによっても音が変わるから、スピーカーの調整を行うにはユニットの調整から始めなければならず、それだけで延々と何日もかけてやっていました。ところが1035Aは、そんなユニットの調整をする必要はなかったんです。あれは本当に衝撃でした」

森元氏と共にレコーディング・エンジニアとして活躍する佐藤洋氏と田中雄司氏にとっても、1035Aは特別な存在だったようです。

佐藤「ここroom1はレコーディングが中心となりますから、ラージの使用頻度が特に高いスタジオです。我々としても1035Aの音を自信を持って提供していました」

田中「ラージって、キャビネットも大きくてレンジも広いんですけど、若干ゴチャッとしているというか、ごまかしている感じの音に聴こえがちなんです。でも、1035Aは解像度がしっかりある中でドーンと出てきてくれる。ミックスの間違いも分かるけど、しっかり派手に、いい音でも聴けるのが魅力です」

森元「音が分かりやすいんですよね。嘘をついている感じがしない。エンジニアとしても仕事がしやすいスピーカーです。ここは特に部屋のチューニングをタイトに施しているので、ごまかされないんですよ」

そんなprime sound studio formのリファレンスであり続けた1035Aが、2024年、レトロフィット・アップグレードによって1235Aへと進化を遂げました。

宇都氏によると、スタジオ機材が格納された倉庫には、1035Aや1035Bの予備も保管してあり、当初はroom1のラージをこれらと入れ替える計画もあったそうです。そのなかでGLM(Genelec Loudspeaker Manager)ソフトウェアへの対応をはじめとした最新のテクノロジーを搭載できるレトロフィット・アップグレードに魅力を感じ、更新を決断したと振り返ります。

普通はここまでやってくれません。

素晴らしい対応でした。

田中「アップグレード後はまず、圧倒的にS/Nが良くなりました。以前は電源を入れると“シャー”って聴こえていて⋯⋯。まあ、それが当たり前だったので、気にしてはいなかったのですが、レトロフィット・アップグレードしたらそれがなくなった。一番ビックリしたのはこれかもしれません(笑)」

レトロフィット・アップグレードは、スタジオ空間に収まっているキャビネットはそのままに、各ユニット(ウーファー×2、ミッド・レンジ×2、コンプレッション・ドライバー×1)を最新のものとします。しかし、今回のレトロフィット・アップグレードでは、“リファレンス”という観点からprime sound studio formならではの要望がありました。

森元「最初は全てのユニットを取り替えてみたんです。ただ、高域のコンプレッション・ドライバーに関してはどうしてもこれまで慣れ親しんだ音から離れられなかったんです。オーディオ的には新しいドライバーのほうがいいのかもしれませんが、僕らにとってラージの高域と言えば1035Aの音が "リファレンス"。やはりここは重要なポイントで、最終的にコンプレッション・ドライバーは元のユニットに戻せないかと相談させてもらったんです。そしたら、“できます!” と。そのためにはファームウェアを書き換えたり、基板も交換しなければならないのですが、ここまでやっていただけるとは思わなかったので、嬉しかったですね。普通はここまでやってくれません。素晴らしい対応でした」

宇都「今回の要望への対応もそうですが、かつて音響機器のメーカーや代理店の方はスタジオにもしょっちゅう来てくれて、いろいろ相談したり情報交換したり、密な関係が築けていました。ところが今はお会いする機会が減ってしまいました。でも、ジェネレック・ジャパンの皆さんはよく足を運んでくれる。スタジオとの良好な関係を築いている数少ない例だと思います。技術スタッフの方ともコミュニケーションできるという安心感があるんですよ」

1235Aは低い音量でもちゃんと鳴って、

みんなが納得できる。これは大きな違いです。

こうしてレトロフィット・アップグレードされた1235Aですが、その調整には「GLMが大いに役立った」と一同は口を揃えます。まずはオート・キャリブレーションでフラットな特性を定義して、そこから耳を頼りに細かく調整、じっくり時間をかけて追い込んでいったと振り返ります。

森元「GLMソフトウェアによるオート・キャリブレーションを運用しながら、調整を何週間もかけて行いましたが、設定を記憶させてパッと切り替えることができるのでラクに作業できました。それもGLMの優れたポイントですね。部屋のチューニングの効果もあって、ここの1235Aはタイトな音がしていると思います」

宇都「多くのスタジオは浮き床になっているわけですが、実はラージ・モニターは前面が重いので少しずつ床が沈んでいくんです。room1の1035Aも、20数年を経てわずかに上向きになっていました。こうした課題もGLMなら簡単に補正できますから、これは便利だなと思いました。物理的に動かすには大きな工事が必要ですからね。今後も経年による様々な変化が起きても、その都度GLMで補正をかけていけるので安心です」

実は青山にある姉妹スタジオ「prime sound studio」のCR-1には1235Aより一回り小さい1234Aがすでに全体を入れ替える形で導入されていました。そのこともあって、GLMソフトウェアに対応するDSPを内蔵したSAM(Smart Active Monitor)システムによるサウンドの傾向について、「DSPによって音がどうなるか。その想定は私たちもできていました」と佐藤氏は話します。

佐藤「肌感覚ですが、クライアントの反応を見てもまったく問題はないようで、作業もすんなりと進んでいますね」

田中「全体的なバランスで聴く限り、特に違和感はなくすぐに馴染むことができました。音に関して全体的な印象がそれほど変わらず、格段に使いやすくなりましたね。というのも、これまでは、ラージではつかみにくい音量のバランスはニア・フィールドで詰めていたわけです。でも、精度がさらに高くなった1235Aなら、それすらラージでできるようになったと感じます」

森元「例えば小さめの音で聴いてもバランスがいいので、耳に負担をかけずに済むのもいいですね。前の1035Aはある程度音量を上げないとグッとこなかったけど、1235Aは低い音量でもちゃんと鳴って、みんなが納得できる。これは大きな違いです」

田中「ラージ・モニターもレコーディング・ブースもアップデートされ、一新されたroom1となりました。目に見えない部分も含めクオリティがかなり上がったと思います。クライアントにもぜひ使っていただいて、このクオリティを体験していただきたいですね」

キット・リスト

2 x 1235A SAM™ スタジオ・モニター ※レトロフィット・アップグレードによる1035から1235へのアップグレード

関連製品

導入事例

Roxy Hotel - Smart IPで音楽をクールに楽しむ

「“クオリティ"という概念を伝えたい時、Genelecは最良の選択」― マンハッタンの4つ星ホテルがSmart IPを選んだ理由とは?

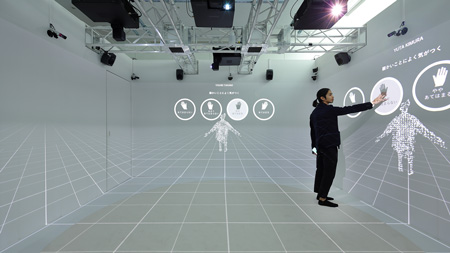

BRIAN ENO AMBIENT KYOTO - Genelecが空間をよりクリエイティブにする

Genelec が空間をよりクリエイティブにする。世界的な展覧会でGenelecが選ばれる理由とは?