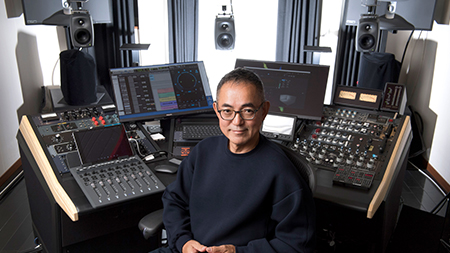

立体音響の未来を拓くPENTANGLE STUDIOがモニター・システムを一新 - 飛澤正人

1980年代の前半にエンジニアとしてのキャリアをスタートさせた飛澤正人氏。PENTANGLE STUDIOは、飛澤氏が通常のステレオ・ミキシングに加え、兼ねてより興味があったという立体音響の研究のため、市ヶ谷にあったダビング・スタジオを移転する形で2017年に設立されたスタジオです。

「レコーディング/ミキシング・エンジニアとして従来のL-Rで作ってきた相対的距離感という概念……これまでに積み上げてきたミキシング手法を応用することで、頭外定位による立体音響を表現できるとイメージできたんです」

昔から「イメージできれば絶対に実現できる」という想いを秘めていたという飛澤氏。ただし当時は納得できるツールがなかったそうで、「ないなら、自分で作ればいい」― そんな発想から研究をスタート。そして、「位相変化を起こさせる」というミキシング技術を使いヘッドホンでの立体的な空間表現を実現する8Way Reflectionという、空間オーディオへの変換技術を編み出すことに成功。特許も取得しました。この技術はすでに、飛澤氏が代表を務めるnext Sound株式会社と、IT企業であるネオス株式会社が共同開発した変換エンジン8Way Audioとして、シャープ製スマートフォンにも搭載されています。

こうした立体音響にまつわる革新的技術の開発も行う飛澤氏は、2023年に「Appleの空間オーディオやソニーの360 Reality Audioで、立体音響の未来が見えてきた」と振り返り、2024年、PENTANGLE STUDIOに7.1.4チャンネルのモニタリング環境を構築しました。そこで採用されたのが、11台のGenelec 8330Aと1台の7350Aです。

「2000年代の初めごろ、スタジオ・モニターとしてアクティブ・スピーカーが各社から出てきましたが、その中で一番勢いがあったのがGenelecだったと記憶しています。当時よく見かけたブランドには廉価なモデルもありましたが、ずっとパッシブ・スピーカーに慣れていた僕にとってはどれも音がギラギラしていて、とてもじゃないけど受け入れられませんでした。そもそも、当時はアクティブであることに良いイメージを持っていなかったんです。ただ、ある時を境に音がナチュラルな傾向になってきているのを感じたんです。“パワードもいいな”と思うようになりました。音に色づけが少ない機種が増えて、しかもクオリティもアップしている。アクティブ・スピーカーに対するイメージが徐々に変わっていきました。実は今回の入れ替えに際し、8020などのスピーカーをここに持ち込んで試聴してみましたが、本当に音がナチュラルだった。クロスオーバーのつながりも自然だと感じて、 “Genelecはこんな音だったんだ” と驚きました」

GLMソフトウェアでモニタリング環境全体を

制御できるとなれば、

ステレオもそこに含めたほうがいい

こうしてGenelecの導入を検討し始めた飛澤氏が、新しいシステムの候補として「ケーブルの引き回しや管理の面で良さそうだ」と最初に検討したのは、LANケーブル1本でオーディオ信号の伝送、電源供給、そしてスピーカーの制御/管理を行うことのできるSmart IPでしたが、検討を開始してまもなくイマーシブ導入を支援する「Multi-ch GLM Studio」の販売がスタート。このことをきっかけに、飛澤氏の頭の中にはGLMソフトウェアを核としたシステム構想が芽生えます。

「今回導入した8330A+7350A 7.1.4ch Multi-ch GLM Studioには、GLMソフトウェアを使用するのに必要なGLM Kitも付いていて、すぐにモニター・コントローラーとしてトータルに制御することができるのは大変魅力的でした。しかも、Multi-ch GLM Studioは、個別に購入するよりコストが大幅に抑えられる。この抑えた分でステレオ用のモニターもGenelecで検討できるな、と思って8341Aを持ち込んで試聴したところ、素直にストーンと入ってきた。もう、すぐにでも替えたくなるくらい、いいスピーカーだなと思いました。以前使用していたパッシブのステレオ用モニターは、色づけも少なく、どんなジャンルの音楽も素直に鳴らしてくれました。その意味では替える必要はなかったのですが、GLMソフトウェアでモニタリング環境全体を制御できるとなれば、ステレオもそこに含めたほうがいいと考え方がシフトしたんです。新しいステレオ用のメイン・スピーカーは、方向性は違ってもこれまでを超えるものでなければならないと思っていましたが、8341Aは自分の音作りをイメージできたので、スムーズに導入することができました」

そしてもうひとつ、飛澤氏が導入したのが、9320A SAMリファレンス・コントローラーです。7.1.4chのイマーシブとステレオ用を合わせ、合計14台のGenelecスピーカーがインストールされた現在のPENTANGLE STUDIOのシステムを、GLMと密接に連携しながら物理的かつ直感的に操作できる9320Aは、いまや欠かせないツールになっていると飛澤氏は語ります。

全てを1アクションで切り替えることができて初めて、

自分の中の思考を加速させることができる

「ここではステレオからマルチ・チャンネルまで、いろんなミックスを行っていますが、9320Aによって、7.1.4chとステレオの各システムをグループで組んで、交互に聴き比べられるようになっています。使い勝手はすごくいいですね。ここでは、聴き比べという意味ではミニコンポのスピーカーでも聴けるようにセッティングしているのですが、AvidのMTRXとアナログ出力、AES/EBUのデジタル回線を上手く活用して、全てを9320Aでコントロールしています。ヘッドホンとスピーカーの切り替えも瞬時に行えて、バランスも同じ感覚で聴けています。細かいことですが、ヘッドホンに切り替えるとスピーカーがミュートされる仕様なのもいいですね。スピーカーが出っぱなしだと、体感によって音が変わってしまいますから。これを1アクションでできることが、実際の作業では実にありがたいんですよ。全てを1アクションで切り替えられると、いろんなミックスを直感的に解釈することができますし、どう進めて行ったら良いのかが瞬時に分かるんです。1回止めて何か操作してからでは音の感覚を忘れてしまいますから。以前はいろんなシステムを組み合わせても、やりたかったことの半分もできませんでしたので、9320Aは本当に重宝しています。こうしたツールは思考を加速させるものであって欲しいのですが、そんな観点からもすごく有用なシステムが組めたと実感しています」

そして、飛澤氏がより信頼できるモニタリング環境の構築に不可欠だったと振り返るのが、GLMソフトウェアです。

「以前は5.1chシステムを組んでいたのですが、リアのサラウンド・スピーカーを同心円上に追加するとなるとかなり邪魔な位置にスタンドを立てて配置することになってしまう。7.1.4chへの拡張するにあたり、できることならスタンドではなく壁に埋め込みたかったんです。しかし、そうするとリスニング・ポイントからの距離は同心円から外れますから、スピーカー・マネジメントで補正しなければなりません。もちろん、7.1.4chのオブジェクト・オーディオとして位相と距離感がしっかりしていることが必須ですが、こうした課題を解消してくれたのもGLMでした」

実際に付属の測定用マイクでキャリブレーションを行い、GLMソフトウェアで可視化された特性を目にした飛澤氏は、その結果に驚いたと話します。

「正直、補正なしの状態で聴いても、それほど悪くはないと思っていたのですが、キャリブレーション後の測定グラフを見てこんなにデコボコしていたのかと結構びっくりしました。実際に音を出すと、ひとつひとつのスピーカーの聴こえ方が全部違う。“こんなにズレていたのか”と、ある意味ショッキングな測定結果でしたね(笑)」

測定するポイントを慎重に選びながら調整を進め、現在はベストなセッティングにできていると飛澤氏は話しますが、各チャンネルのフォーカスがしっかりと調整されたGenelecの7.1.4chシステムを聴いて気づくこともあったと語ります。

「GLMソフトウェアで音の到達時間までがビシッと合った状態では、ハイトやリアの音はあまり意識されません。“ああ、上や後ろの音って、こんなに鳴っているのが分からないものだったのか”と。もちろん、オブジェクトをソロの状態で動かせば分かるんですが、全体の中では目立たない。改めて各チャンネルのポジションというものを実感し、この感じ方が立体音響において自然な感覚なのだと気づくことができました。Genelecスピーカーのレスポンスの良さも相まって、素直な反応を聴くことができています」

そしてもうひとつ見逃せないのは、9301B AES/EBU マルチチャンネル・インターフェースを活用して、サブウーファーも含めた各スピーカーの接続を全てAES/EBUによるデジタル伝送で行っていることです。

「当初はこれまで慣れ親しんだアナログ接続を考えていたんですが、Genelecで実際に聴き比べてみると、聴感上ほとんど差がなかったんです。また、引き回しもデイジーチェーン接続でシンプルにできるので、今回はデジタル接続を採用しました。決して広さに余裕があるスタジオではないので、これがベストな選択だったと思います。いま、実際に作業していてフィジカルな立体音響を体感しながら、イマーシブとステレオ、ヘッドホンに切り替えて音を作っていくのはものすごくエキサイティングで楽しいし、自分の技術に活かしていける予感がする。僕にはそんな “かけ算” が、すでにイメージできています」

飛澤正人 (とびさわまさひと)

プロフィール

Dragon AshやGACKT、HY、SCANDAL、STELLA MAGNAなどを手掛ける。1980年代後半にフリーのレコーディング・エンジニアとなって以降、日本の最先端の音楽シーンに関わり作品を作り続けてきた。

最近ではミキシング・テクニックを中心としたレクチャー動画の総再生回数が20万を超え、多くのクリエイターのスキルアップに貢献。またレコーディング誌へのレビューや連載、セミナーも数多く行っている。

2017年5月に市ヶ谷から渋谷にスタジオを移転し、立体音響研究を主とした "PENTANGLE STUDIO" を設立。さらに 2020年3月には "next Sound 株式会社" を設立し、位相コントロール技術 『8Way Reflection』を開発した。

"既存のステレオを3Dに進化させる" というテーマを掲げ、開発技術の製品化に取り組み、2024年12月には株式会社ネオスと共同で開発した『8Way Audio』がシャープ製スマートフォンに採用された。

キット・リスト

[ 2ch ステレオ ]

11 x 8330A SAMスタジオ・モニター

1 x 7350A SAMスタジオ・サブウーファー

※Multi-ch GLM Studioのパッケージで導入

6 x 8000-422 調整可能なウォール・マウント

※サイドおよびハイト・スピーカーのマウントに使用

関連製品

導入事例

Roxy Hotel - Smart IPで音楽をクールに楽しむ

「“クオリティ"という概念を伝えたい時、Genelecは最良の選択」― マンハッタンの4つ星ホテルがSmart IPを選んだ理由とは?

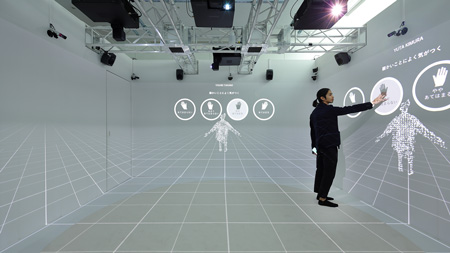

BRIAN ENO AMBIENT KYOTO - Genelecが空間をよりクリエイティブにする

Genelec が空間をよりクリエイティブにする。世界的な展覧会でGenelecが選ばれる理由とは?