MIW@InterBEE2023

『進化する360 Reality Audio 』〜イマーシブ最新録音から見える音楽制作への可能性〜

まず最初に360 Reality Audioの特徴について、同コンテンツ制作のスペシャリストであるソニー株式会社プロフェッショナルソリューション事業室の渡辺忠敏氏より説明がありました。従来のステレオと360 Reality Audioの違いについて「ふたつのスピーカーで作られるとキャンバスに対してミックスするのがステレオですが、そのキャンバスが球体になったのが360 Reality Audioです」と渡辺氏は説明します。

360 Reality Audioの制作は専用のプラグイン360 Walkmix Creatorを用います。上下左右の全方位が音場となったキャンバスに、オブジェクト・ベースで音を配置できるのが特徴で、個々の音声データが球体のどこにあるのかという位置情報を付けて、スピーカー・レイアウトに合わせて再現する仕組みになっています。また「ヘッドホンで聴いてもスピーカーに囲まれているかのようなソフトウェア再生技術も導入しており、エンドユーザーが新しい機器を用意する必要がありません」と付け加えます。現在はAmazon Music Unlimitedやnugs.netなどのストリーミング・サービスで配信されているほか、360 Reality Audio LiveというiOS/Androidアプリにて、映像とともに立体音響が楽しめるライブコンテンツの配信サービスも開始されています。

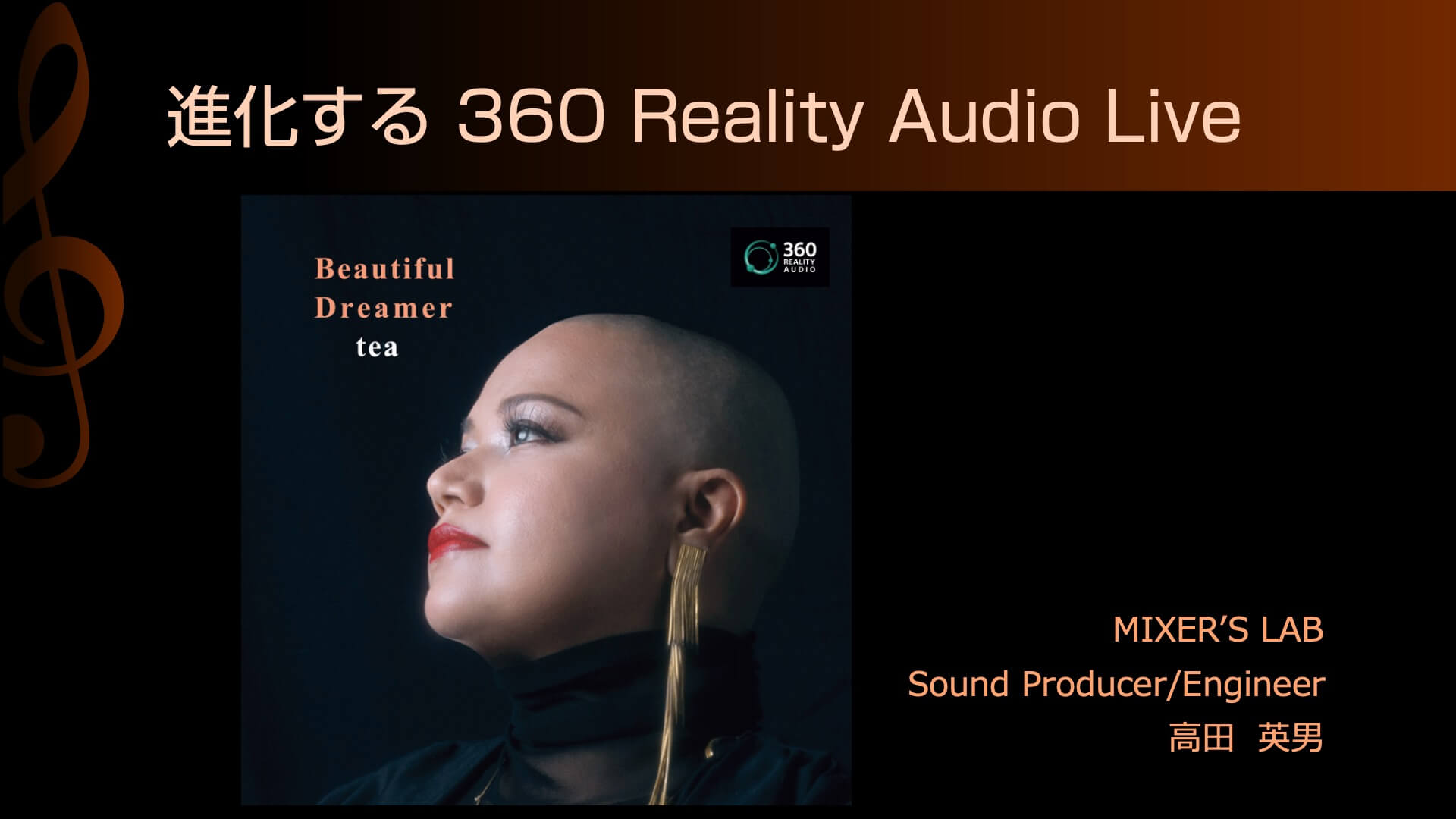

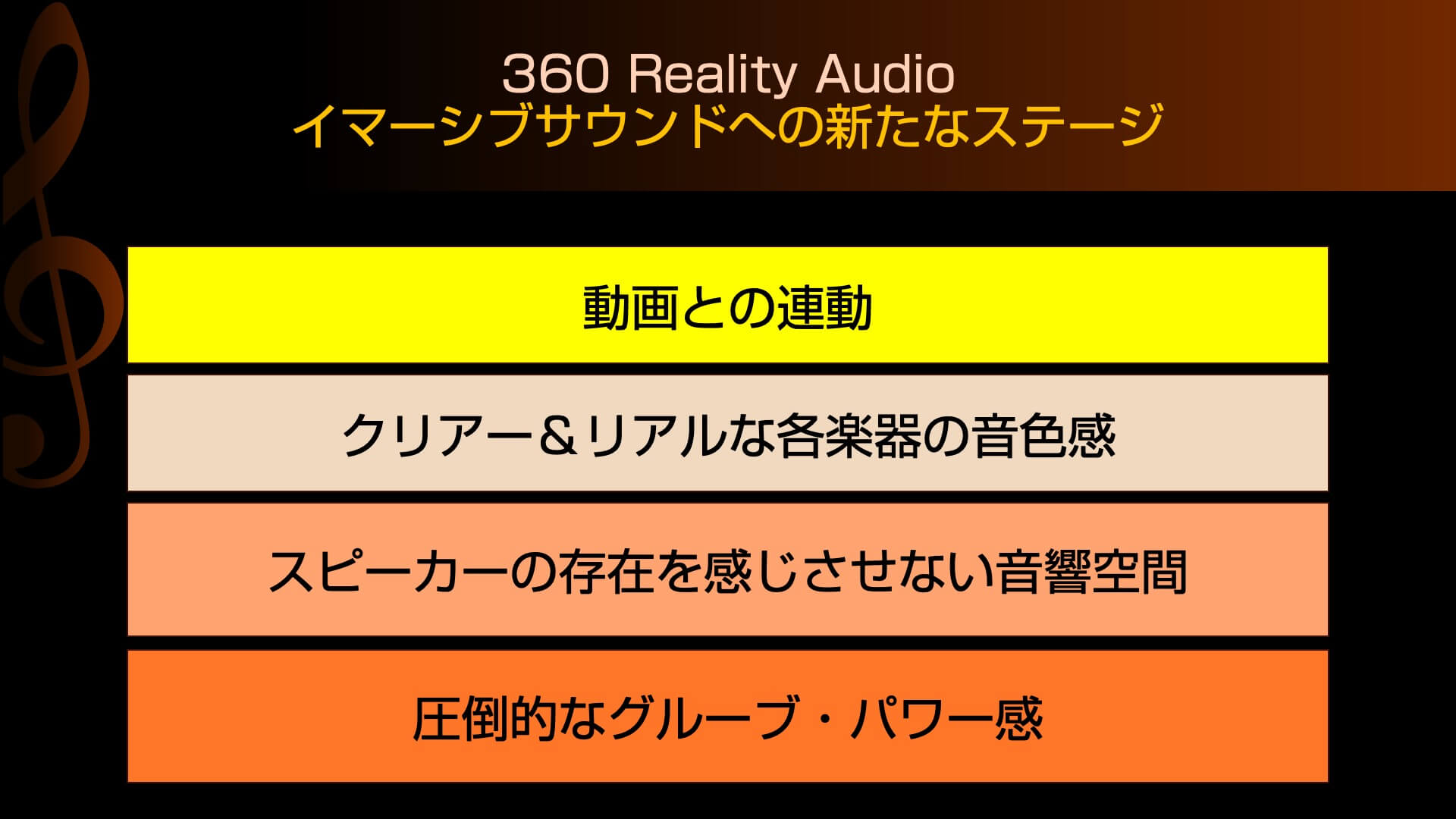

既存の作品を360 Reality Audio化した音源制作は多く見られますが、今回のセミナーで高田氏が取り上げる実例作品のtea「Beautiful Dreamer」は、360 Reality Audio Liveでの配信を前提に制作されています。高田氏は「音楽性もポップスだったので、こだわったのはクリアなサウンドとグルーヴ感。そして音楽の内容と連動するアンビエンス感を持ったイマーシブ表現を目指しました」と、この作品のコンセプトについて語ると、まずはセミナー会場のスピーカーシステムに合わせて調整したサウンドで試聴を行いました。

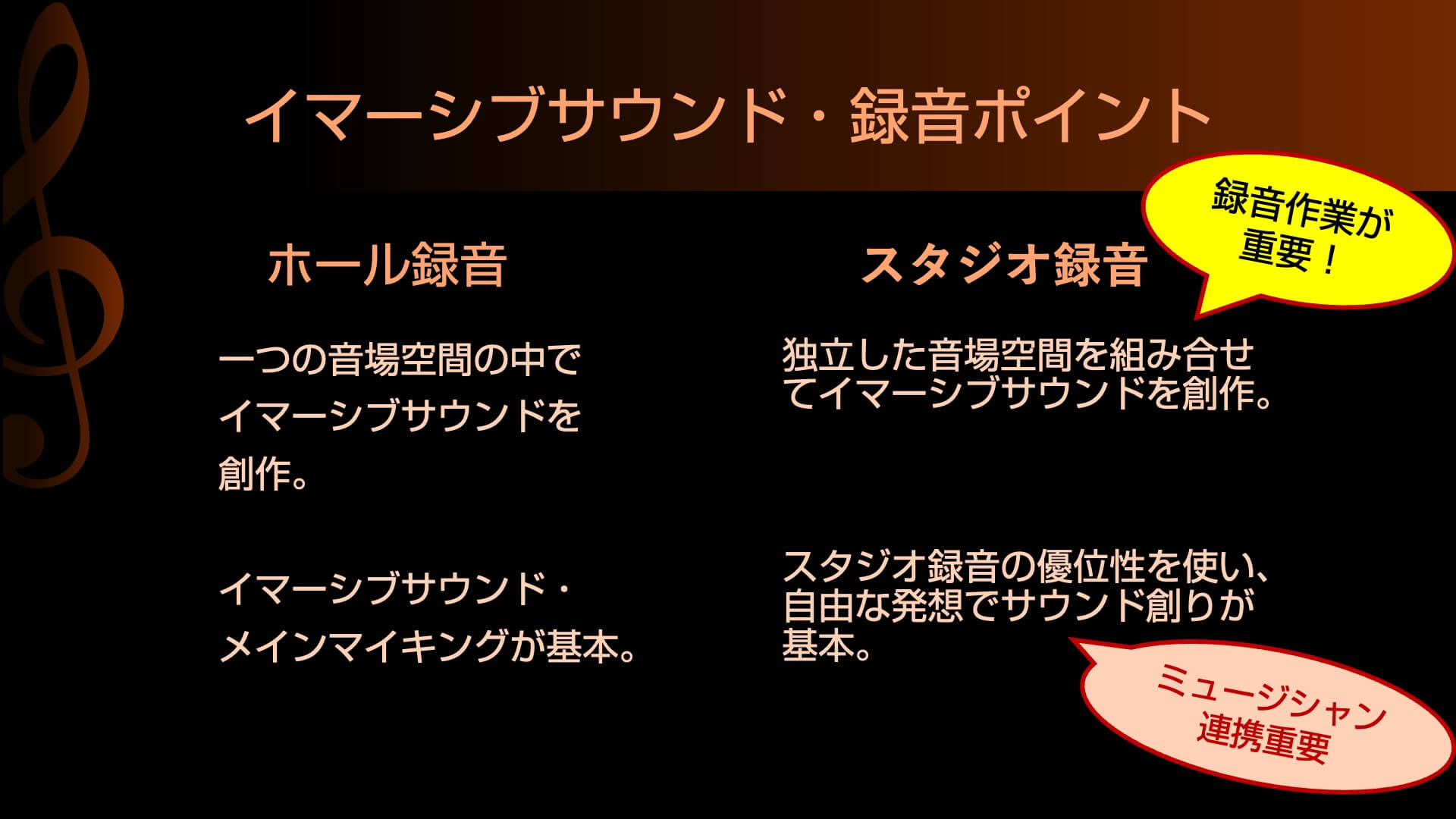

ボーカルとベース、パーカッションにピアノというシンプルな編成のサウンドで、隙間を生かした楽器のアンサンブルはとても立体的で、なかでもパーカッションの響きが重層的です。曲の途中でレコーディング空間の広さが変わることをアレンジのひとつに組み込んでいたのが印象的で、いわゆるホールでの一発録りの臨場感とは異なり、スタジオ録音とイマーシブ環境という2つの要素を巧みに生かしたサウンドでした。

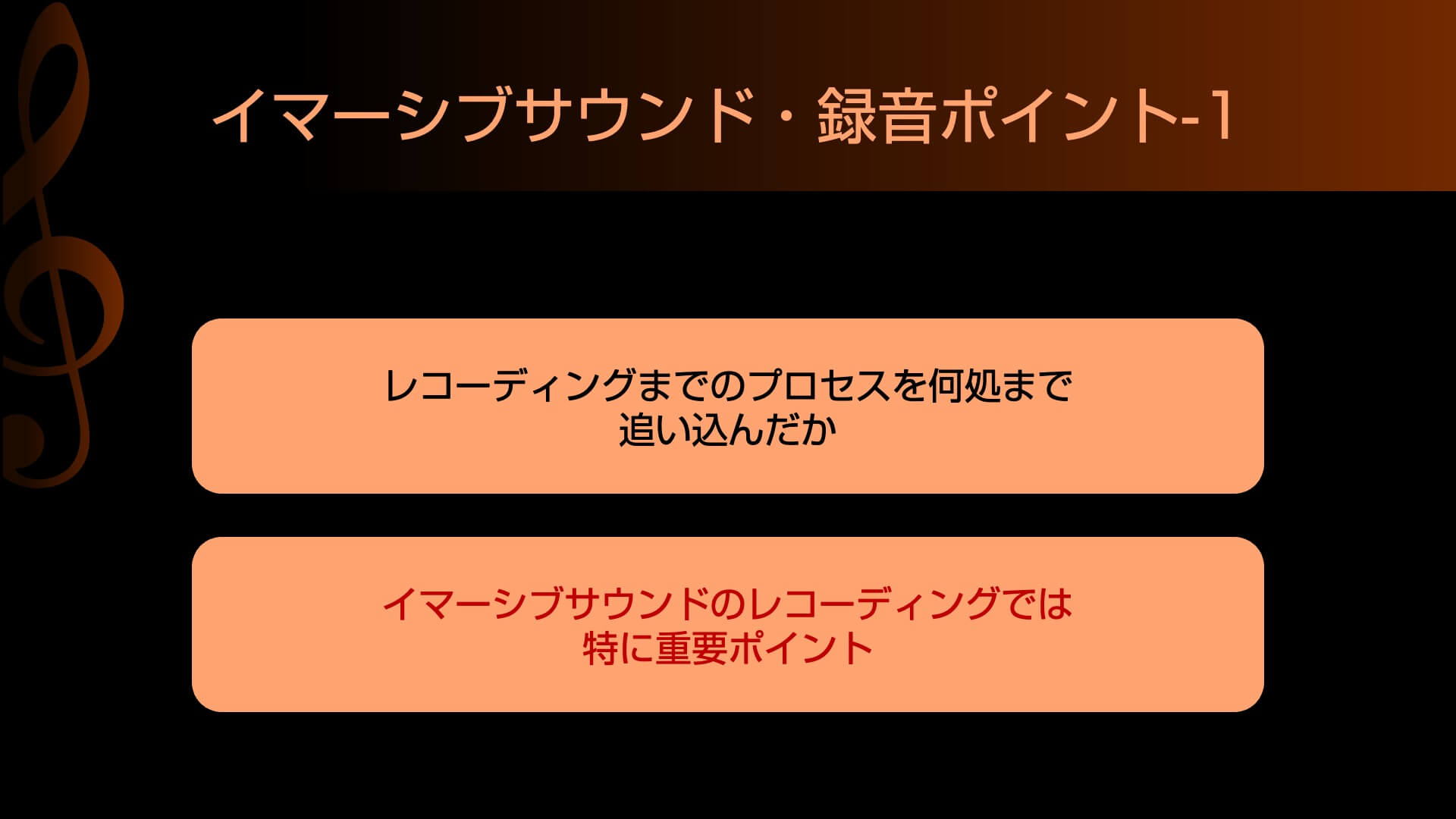

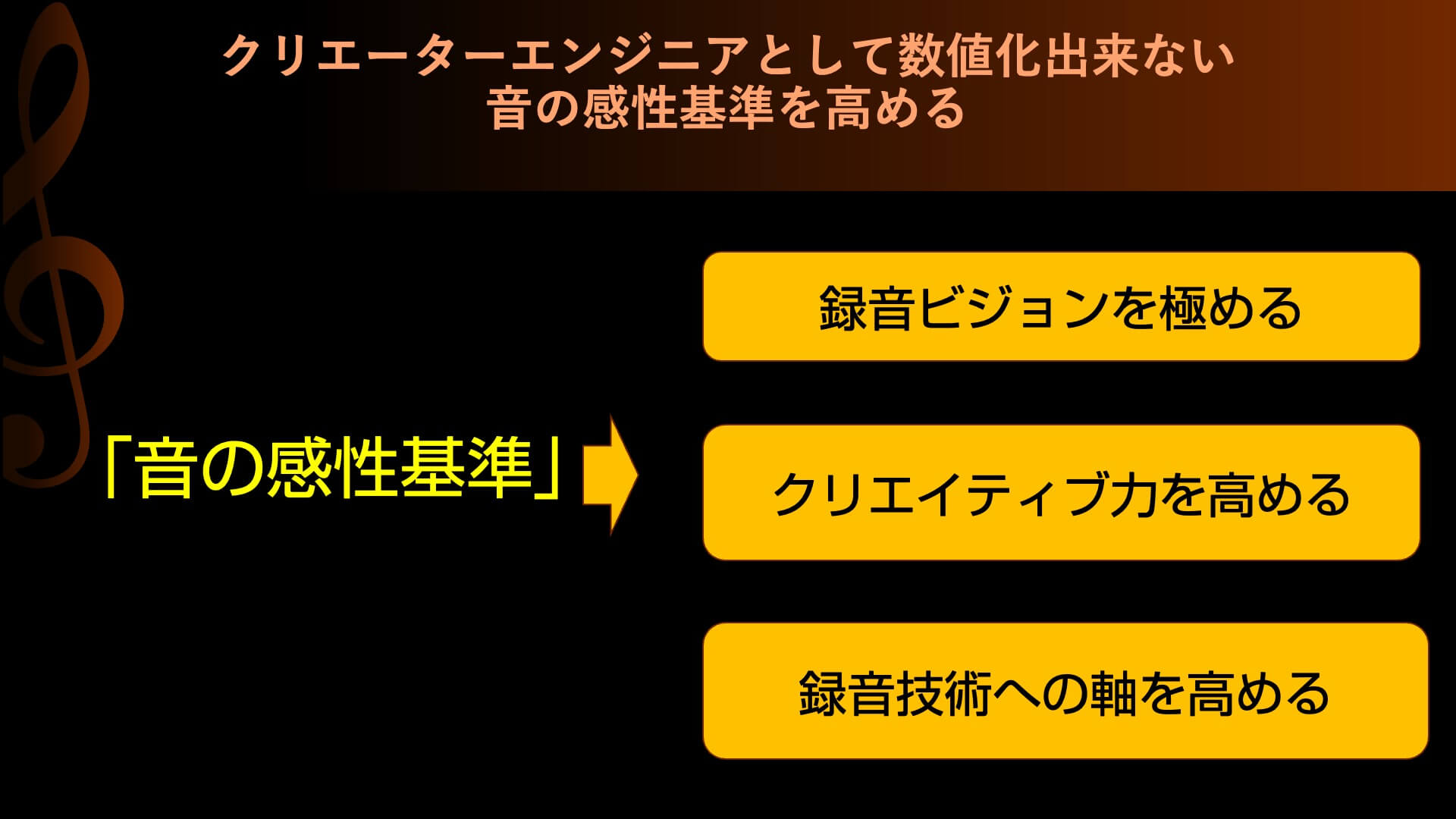

自分のなかでイマーシブサウンドのイメージを作り上げておき、

それを具現化するためにミュージシャンと連携することが大切

スタジオ・レコーディングにおけるイマーシブの制作において、事前のプロセスが重要と高田氏は説明します。

「ステレオ録音の場合はミュージシャンもある程度の予想がつきますが、イマーシブの場合は全体のサウンドイメージはエンジニアが最も知っています。ですから自分のなかでイメージを作り上げておき、それを具現化するためにミュージシャンと連携することが大切です。エンジニアが音楽・サウンドのプロデュースに参加していく意識が必要になります」

本作の録音に際して高田氏はレコーディング・スタジオではタイトでクリアなサウンドを、天井が高く大きなルームではアンビエントサウンドを録り、それらを組み合わせることでイマーシブならではの音響空間を用いたアレンジをイメージしたとのこと。また事前にミュージシャンにイマーシブサウンド・イメージを説明して連携しながらアレンジを練り上げ、録音に臨んでいます。360 Reality Audioでの楽器定位のイメージ構築に関してはこう説明します。

「球体の全方位を上層・中層・下層の3つに分け、上層は空間を広げるアンビエントサウンド、中層は音楽の軸である各楽器(唄)をクリアーでグルーブ感を生み出すサウンド、下層は音楽の安定感及び音量感を作る低帯域という風に、役割を分担させています」

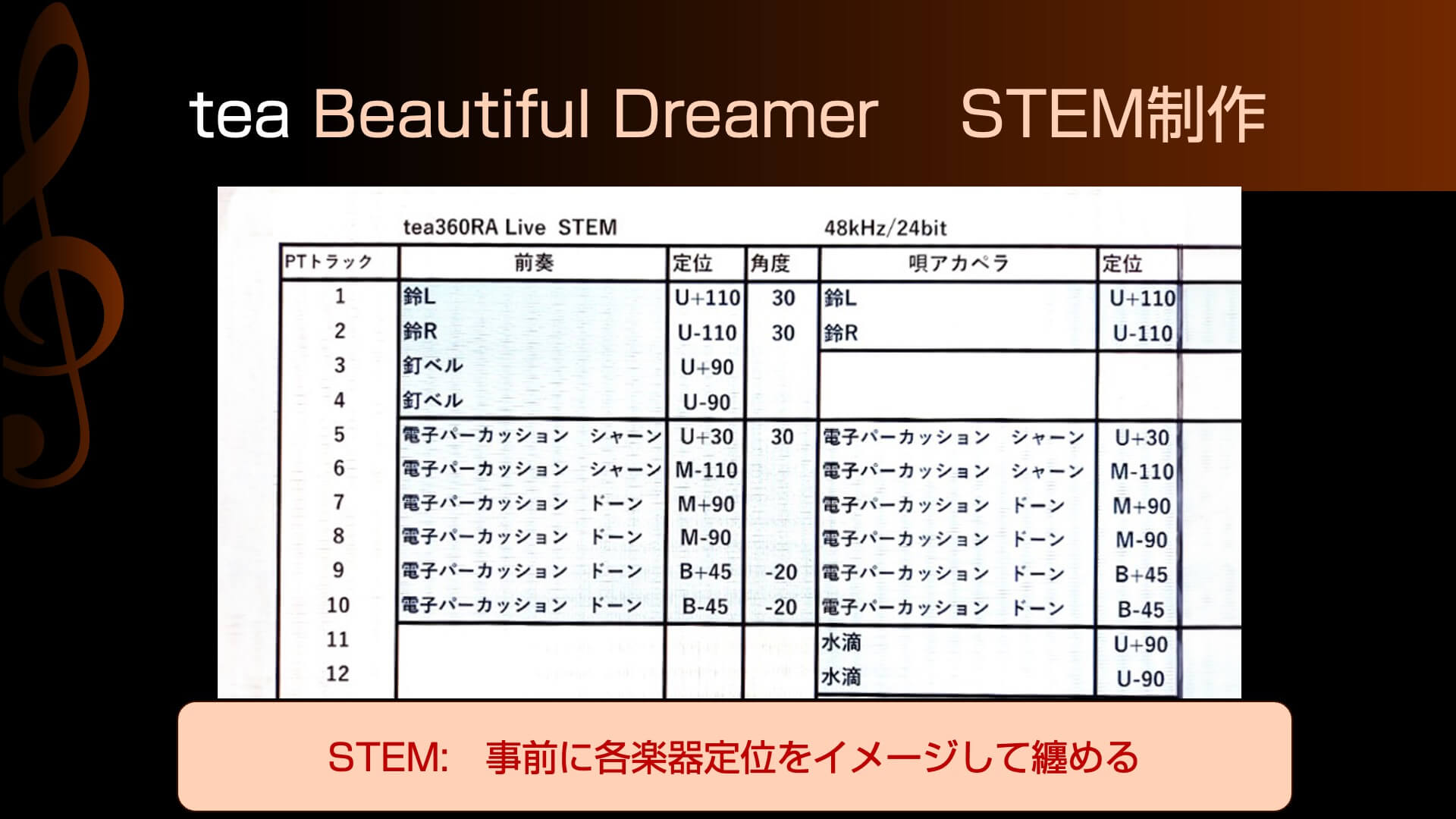

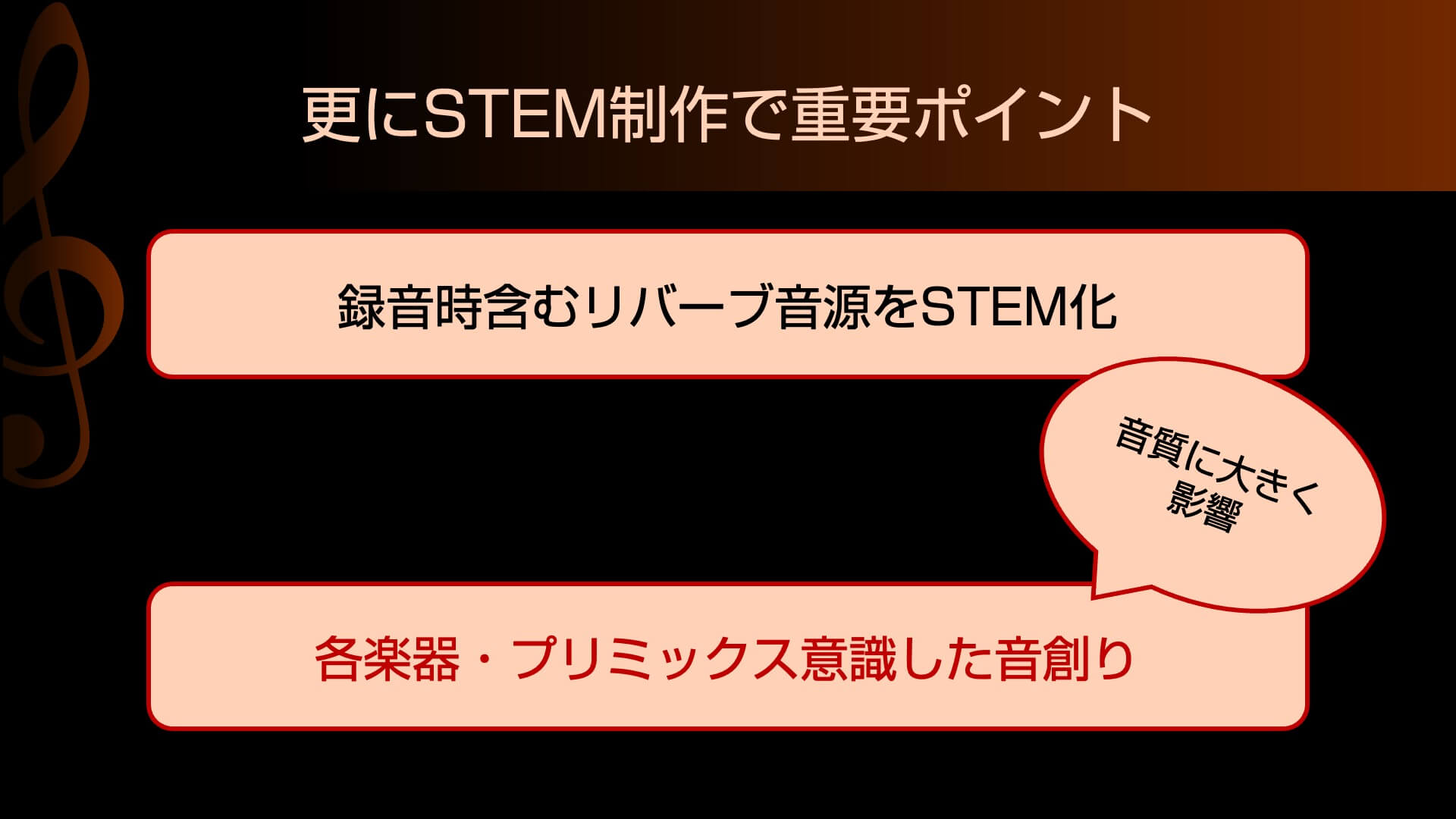

高田氏はイマーシブミックス作業の事前に各楽器の定位や角度を想定したエクセル表を制作していて、セミナーではその画面も共有されました。更にミックス前に各音源の音質を創り込むプリミックス作業がイマーシブの制作において重要だと説明します。

「楽曲構成アレンジの意図を考え、各楽器がどこに定位し、どの様なサウンドで表現するかをイメージするための作業です。これによってミックス前に音楽の完成イメージを想像する事ができます」

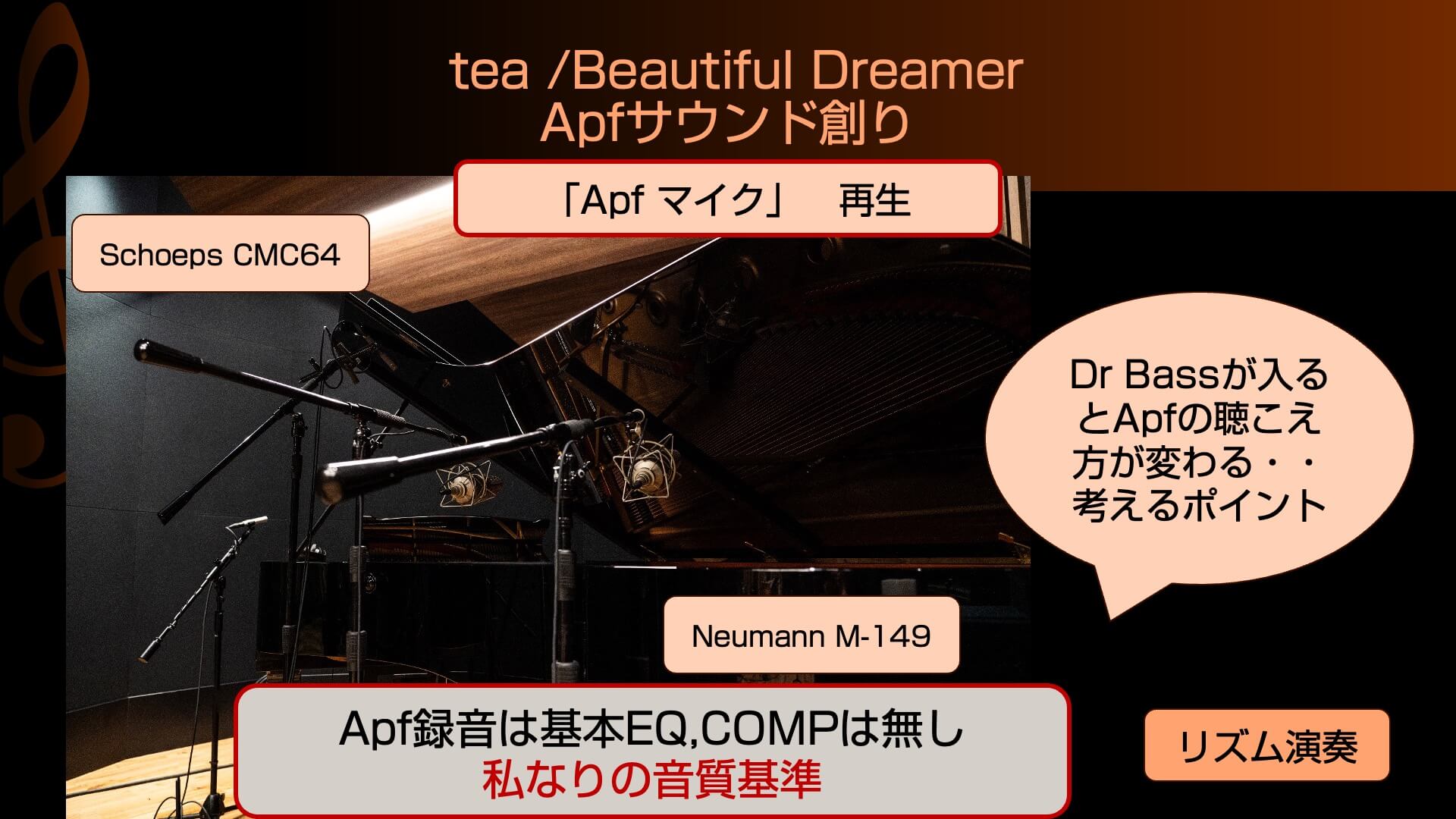

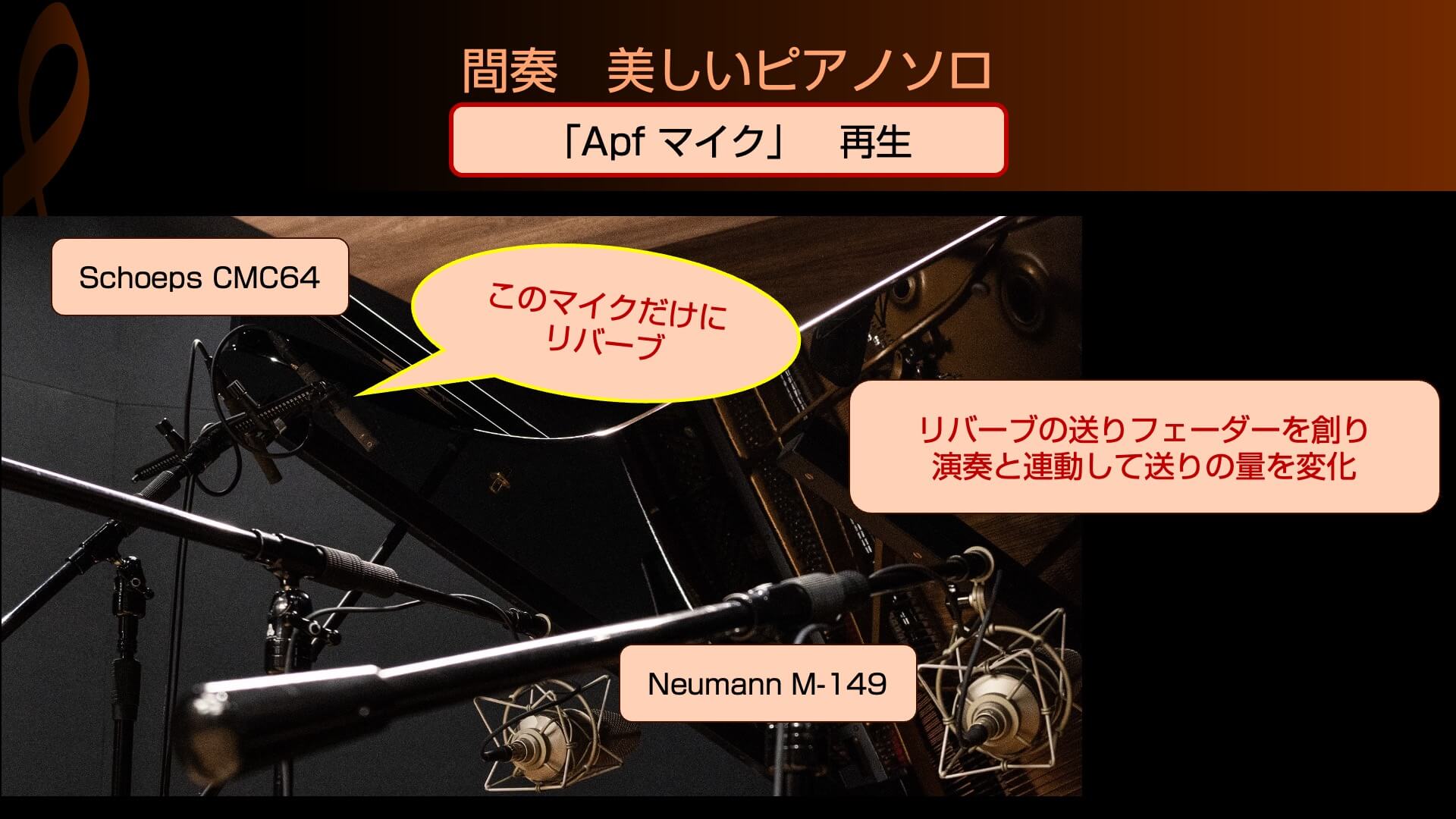

実際の録音に際してはパーカッションのメインのマイキングについてふれ、近接マイクはソニー C-100を3本使用し、少し打面から離してセッティング。アンビエントマイクはソニー ECM-100Nをスタジオの床付近に設置することで、スタジオルームの自然なアンビエント・リバーブ感を捉えています。

大きなルームを用いたアンビエントサウンドは東京音楽大学中目黒校舎にあるオーケストラが入る練習室の天井にECM-100N4本をワーヤーで吊って、広がりのある空間を捉えたとのことでした。

このようにデジタルリバーブなどのエフェクトを用いず、マイキングでリアリティのある空間の広がりを収録する録音技術がイマーシブサウンドの制作においては大変重要な要素と感じています。

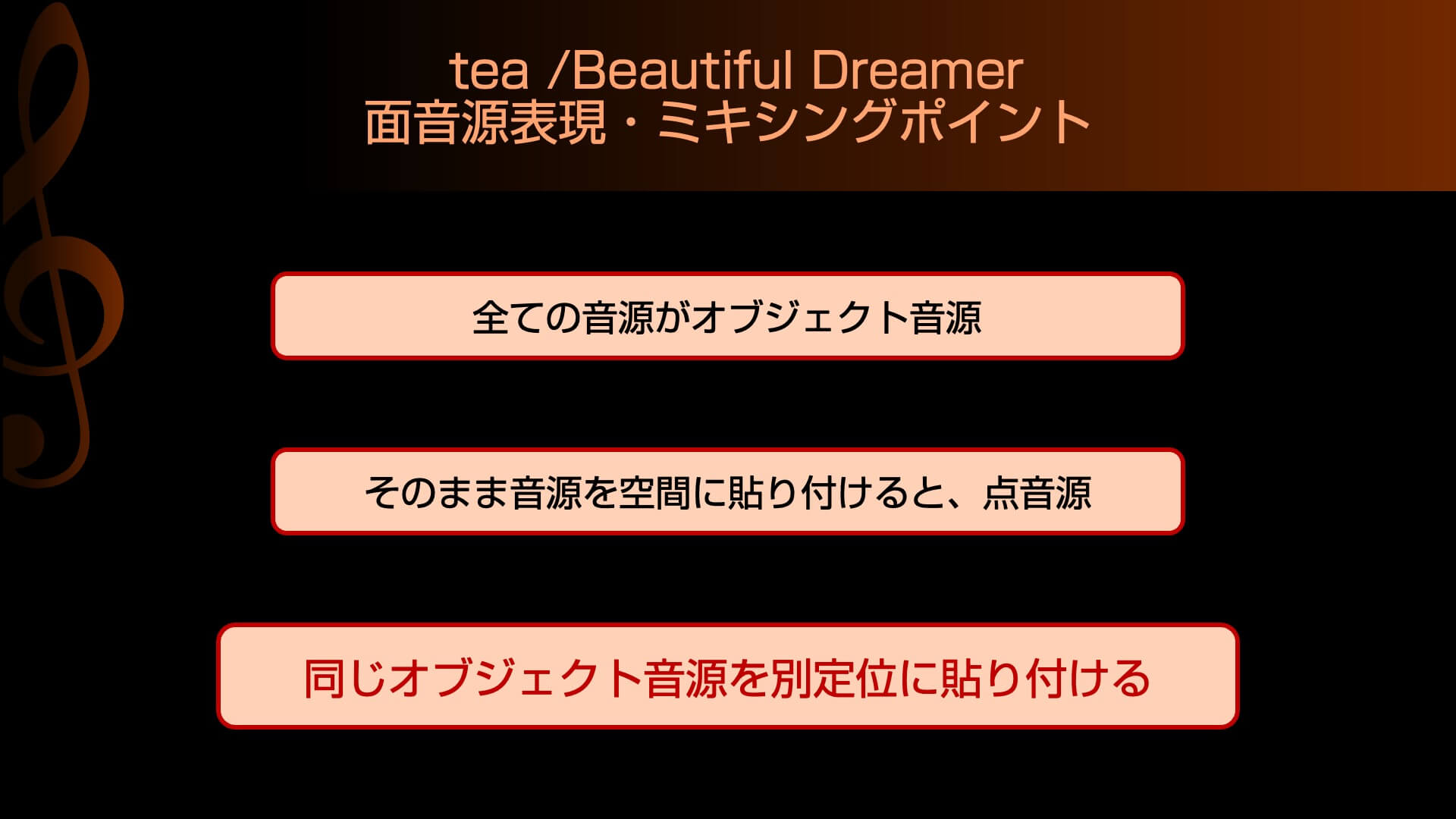

続いてオブジェクト・ベースとなる360 Reality Audioでのミキシングについて解説していきます。

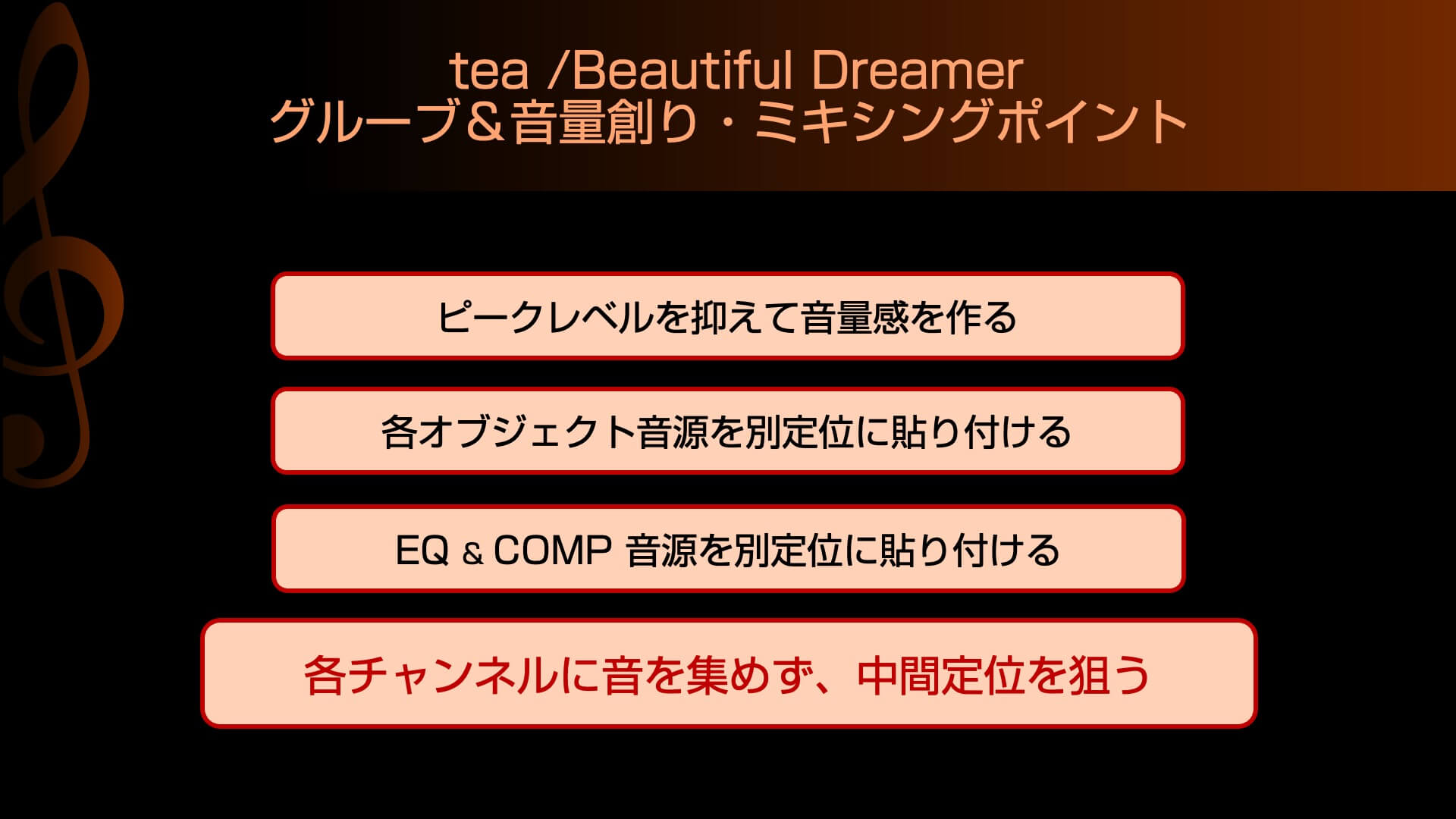

①ピークレベルを抑えて音量感を作る。

②オブジェクト音源は点音源になりやすいので、各チャンネルに音を集めずに中間定位を狙う。

その手法をパーカッション音源とボーカル音源を例に説明いたします。

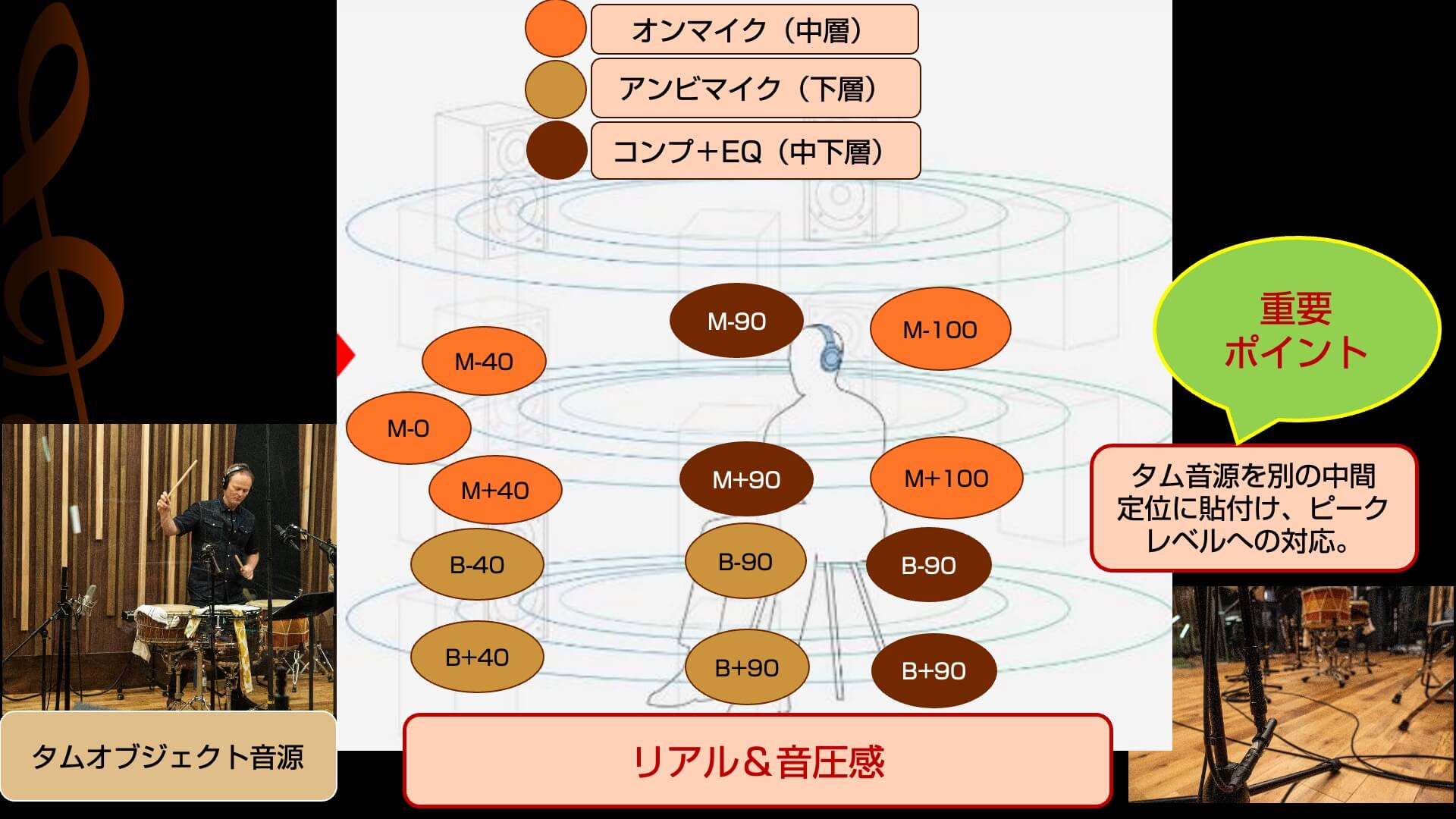

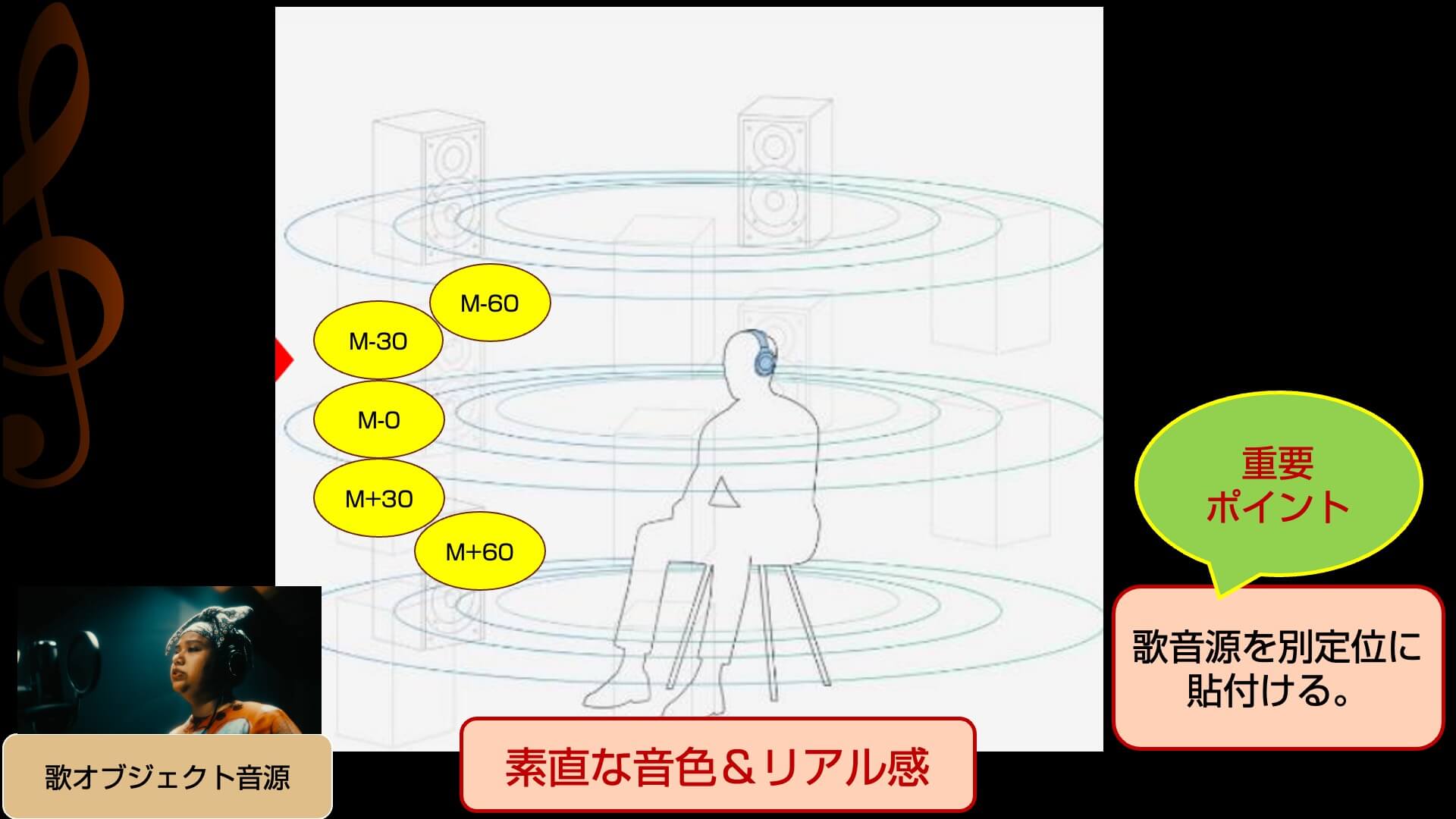

「タム・オンマイクの音源は中層のL/C/Rに配置し、更に奥行き感を出すためにフロントとリアの中間にも配置しました。床付近に設置したアンビエンスマイクは下層に配置したあとで、もっと音圧感が欲しいなと感じたので、コンプ+EQを施したステレオ音源を別で作り、それを中層と下層に配置しました。こうすることでピークレベルがばらつき、十分な音量感を作れます。ボーカルは歌の音源オブジェクトを5つ使用し、中層の別々の位置に貼り付けることで音が点にならずにリアルで広がり感を出しています。さらにスキャットの音源は直接音と間接音を中層と上層で離すことで印象的な空間表現を意識しました」

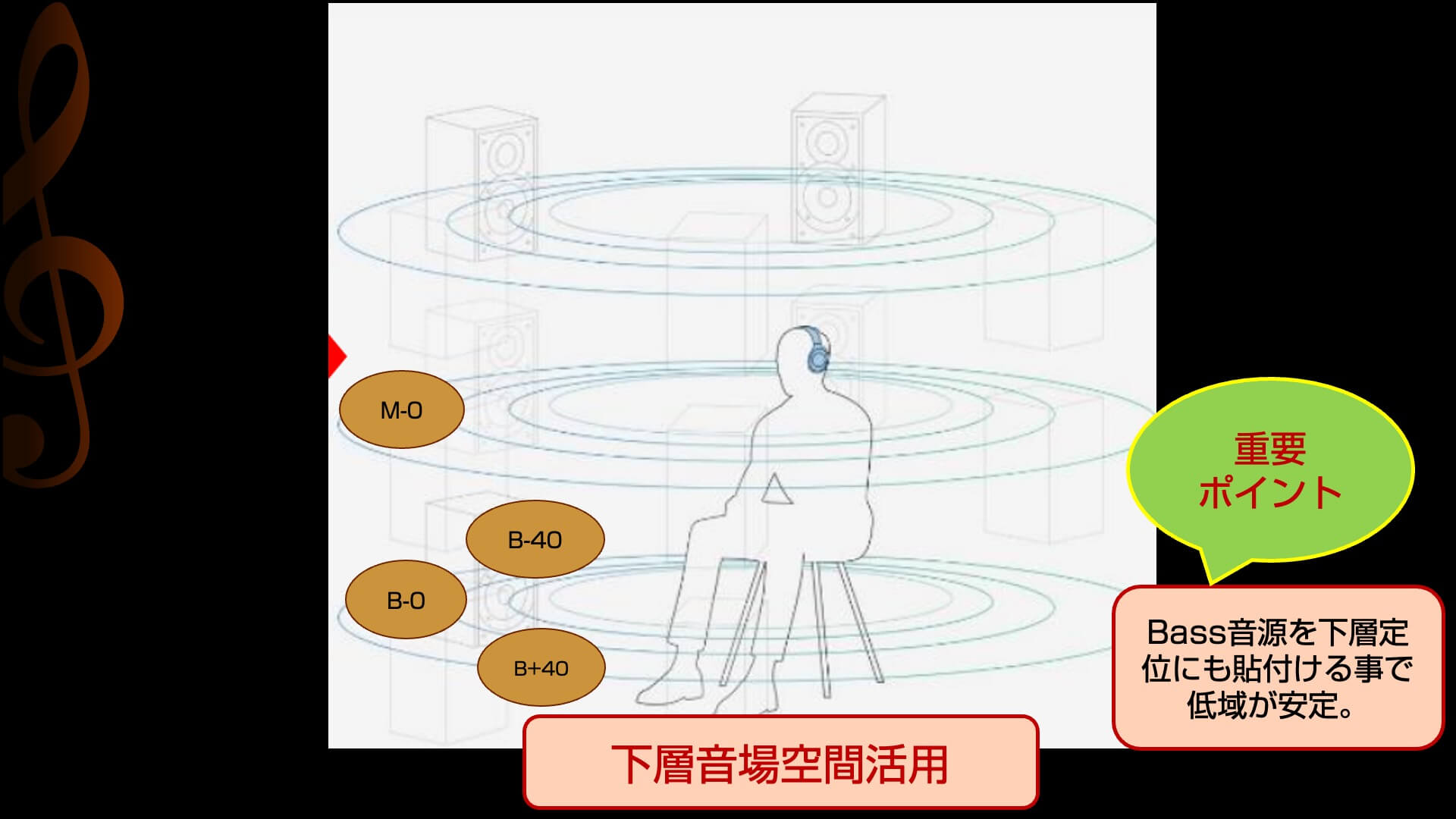

ミキシングに際して、下層の音場空間の活用がポイントと語る高田氏。ちなみに360 Reality AudioはDolby Atmosのようにサブウーファーという概念はなく、ミキシングに推奨されている13chのスピーカー構成において、下層は3chのスピーカーで表現します。「低域に関して全帯域の実音を貼り付けられることがとても大きなポイント」と、高田氏は説明します。

「ベースのオブジェクト音源は中層にひとつ、下層で3つの定位にベースを貼り付けることで、ベースの音場感を下に位置させて全体のバランスを安定させます。チャンネル・ベースの場合、低域の音量が不足したらレベル補正以外にEQなどの処理も考えられますが、オブジェクト・ベースの場合は別の定位にオブジェクト音源を貼り付けることで、音質を変えずに音量感を増やすこともできます」

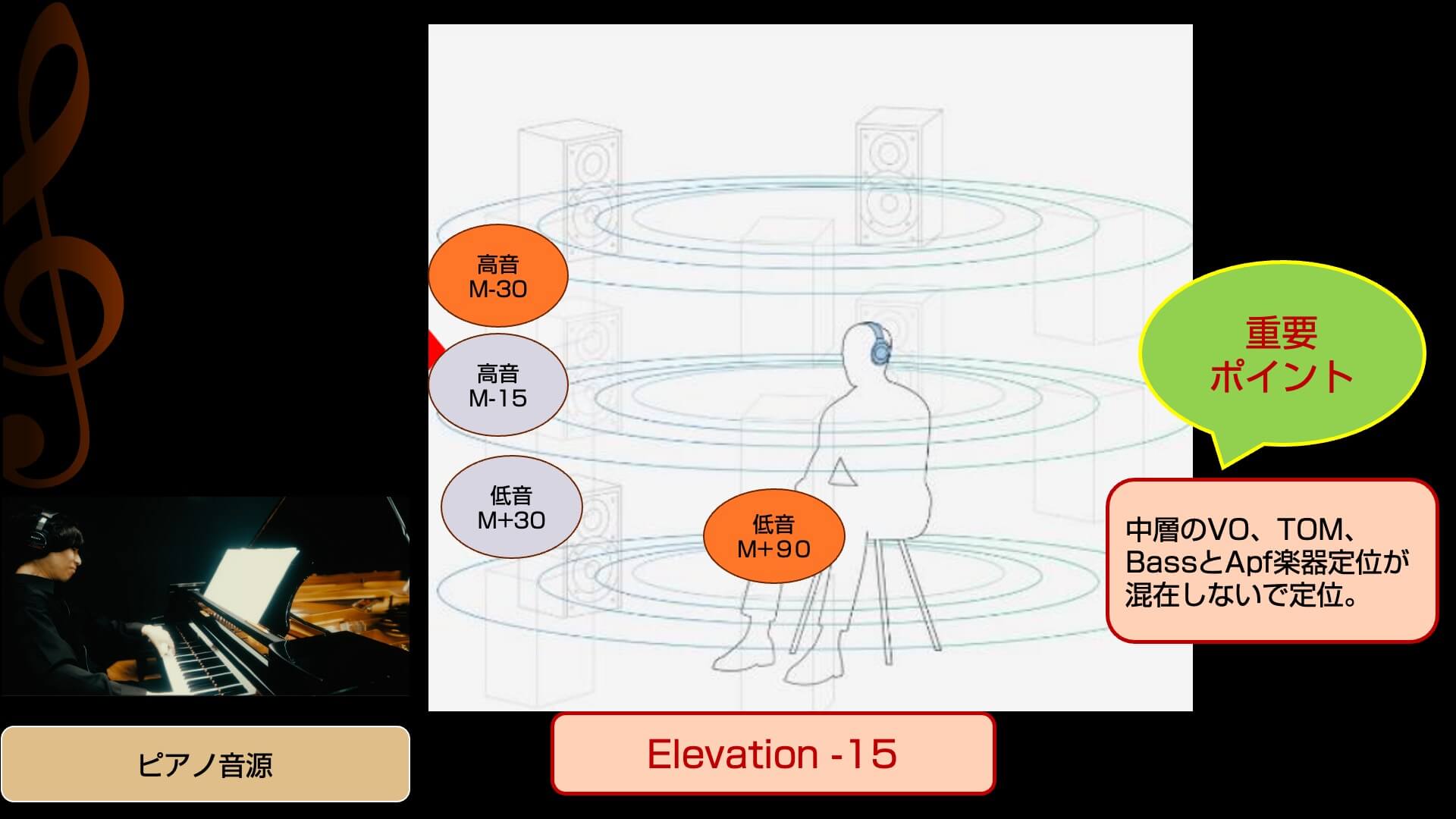

また、ミックスで各層に音源が集まってきたときには上下のPanning機能が効果的です。「今回のミックスではボーカル、タム、ピアノが中層に重なって音が濁ったと感じたときに、上下のPanningで少し定位感を変えると音が分離してクリアな音像になりました」と高田氏は説明します。360 Reality Audioは、多くの場合リスナーはヘッドホンで試聴するため、ヘッドホンでのイマーシブ効果や定位などのミックスの確認は必須ですが、ヘッドホンでの確認で、高田氏は「低域の音量感の確認が重要。ヘッドホンで低域がどのように聞こえるのかを常に気にしてミックスをします」

新しいサウンドで新しい音楽感動を作り上げることが大切

最後に360 Reality Audioで音楽を制作することについて高田氏は「新しいサウンドで新しい音楽感動を作り上げることが大切。そのためのビジョンを明確に持って制作に臨むこと」と語ります。

360 Reality Audioという新しいイマーシブ・オーディオのフォーマットをエンジニアがどう活用し、どんなコンテンツを作るべきか、制作スタンスから実用的なノウハウまで、とても実りのあるセミナーでした。

導入事例

Roxy Hotel - Smart IPで音楽をクールに楽しむ

「“クオリティ"という概念を伝えたい時、Genelecは最良の選択」― マンハッタンの4つ星ホテルがSmart IPを選んだ理由とは?

BRIAN ENO AMBIENT KYOTO - Genelecが空間をよりクリエイティブにする

Genelec が空間をよりクリエイティブにする。世界的な展覧会でGenelecが選ばれる理由とは?