MIW@InterBEE2023

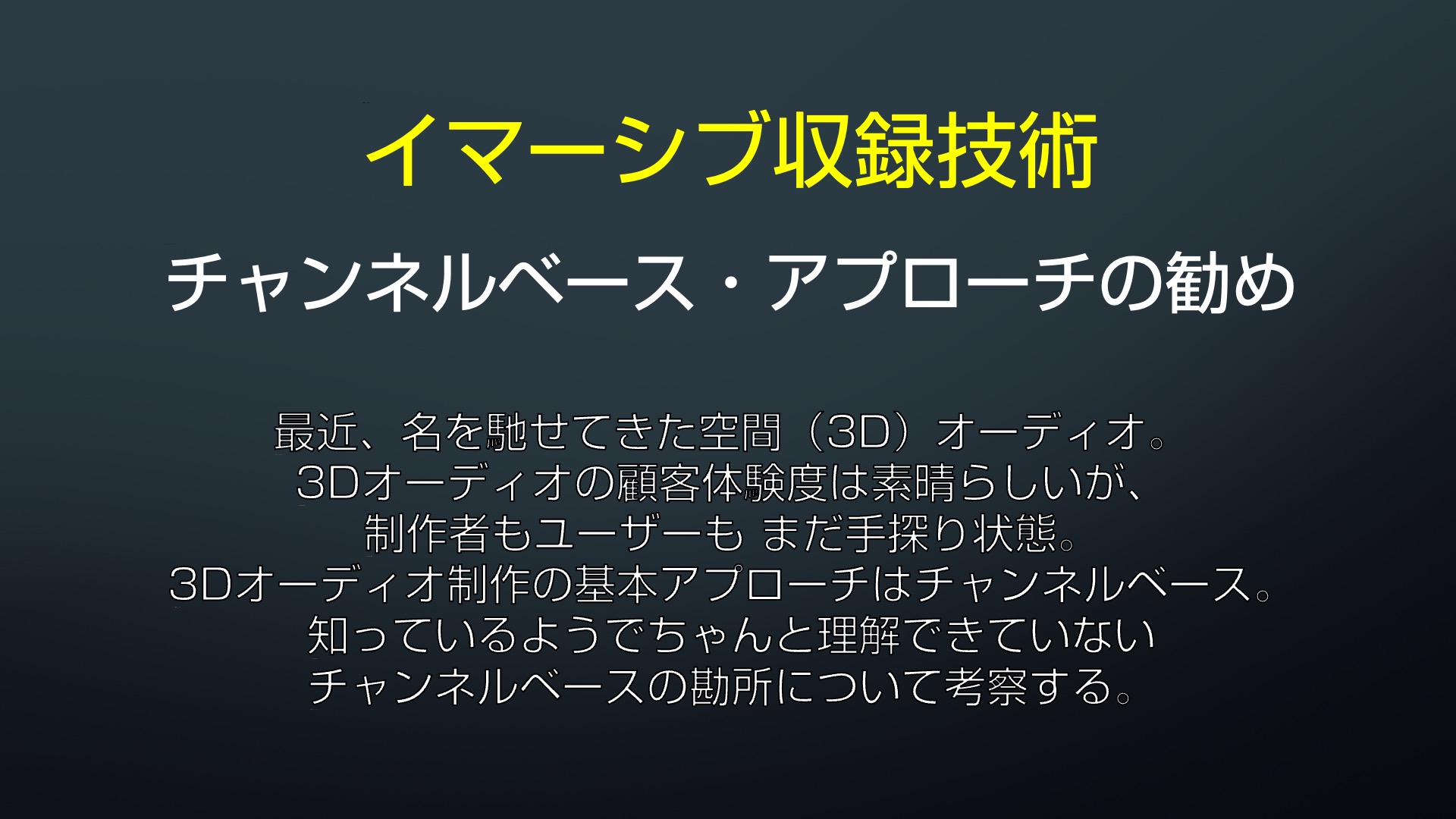

イマーシブの基本、チャンネル・ベースを理解する

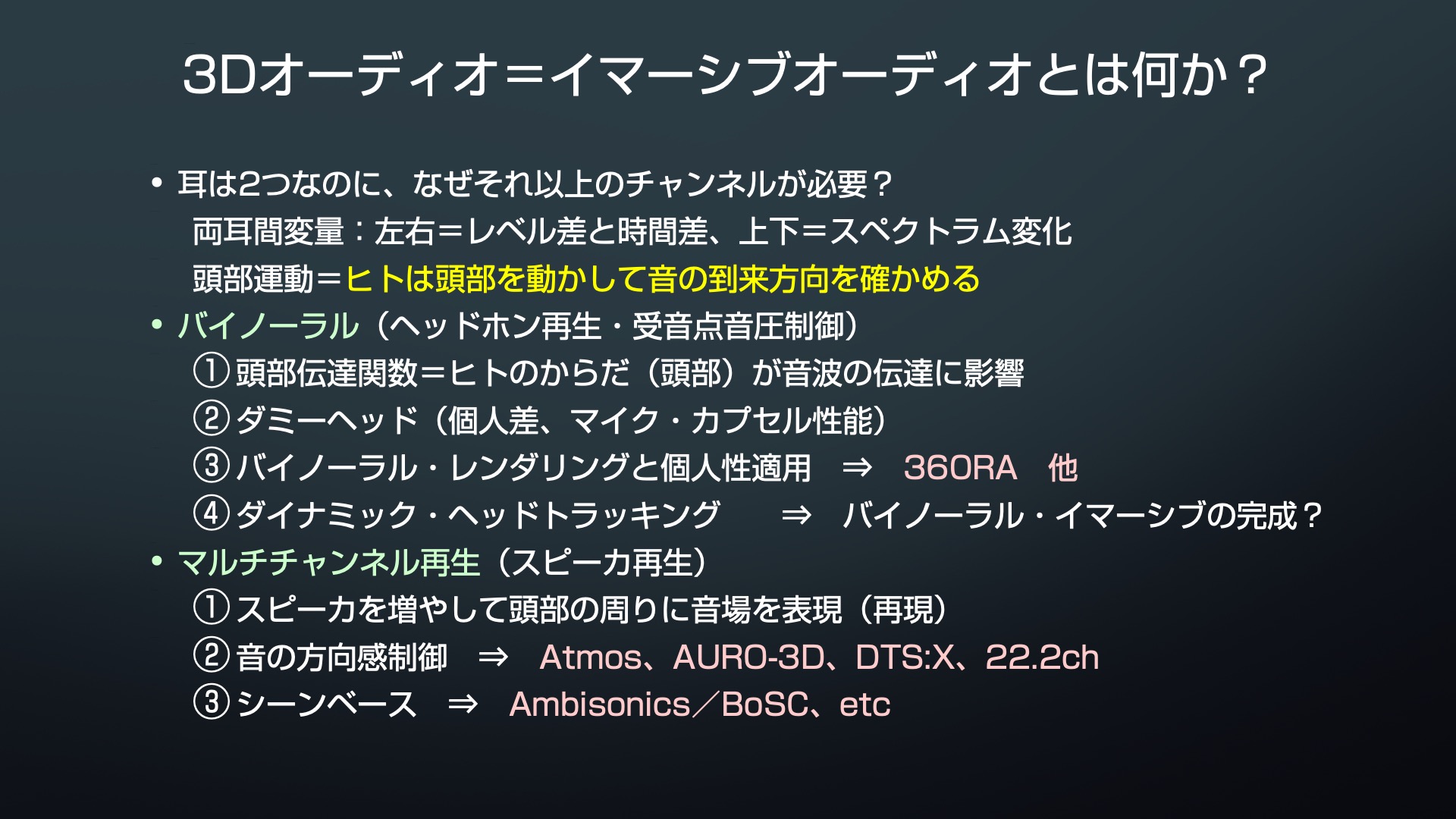

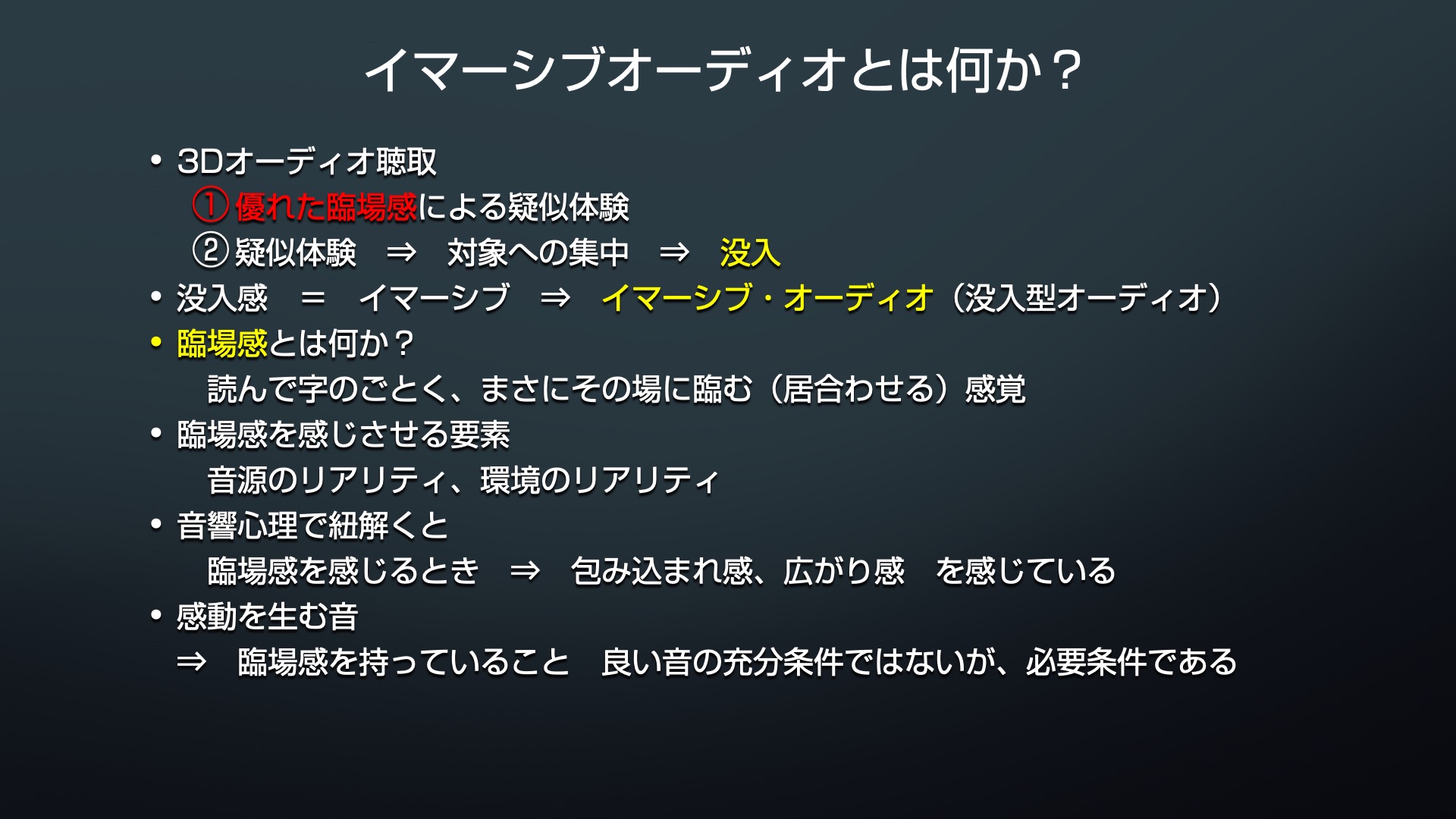

まずその前にイマーシブ・オーディオのおさらいをしておくと、イマーシブ・オーディオは複数のスピーカーを配置したり、ヘッドフォンに特殊な処理を行うことで360度、全方位から音が聞こえるコンテンツを指します。いわゆる5.1や7.1といった平面上にスピーカーを配置した2Dではなく、上層部にもスピーカーを配置した3Dサラウンドによる“没入感の高い”サウンドがイマーシブ・オーディオの特徴と言えます。

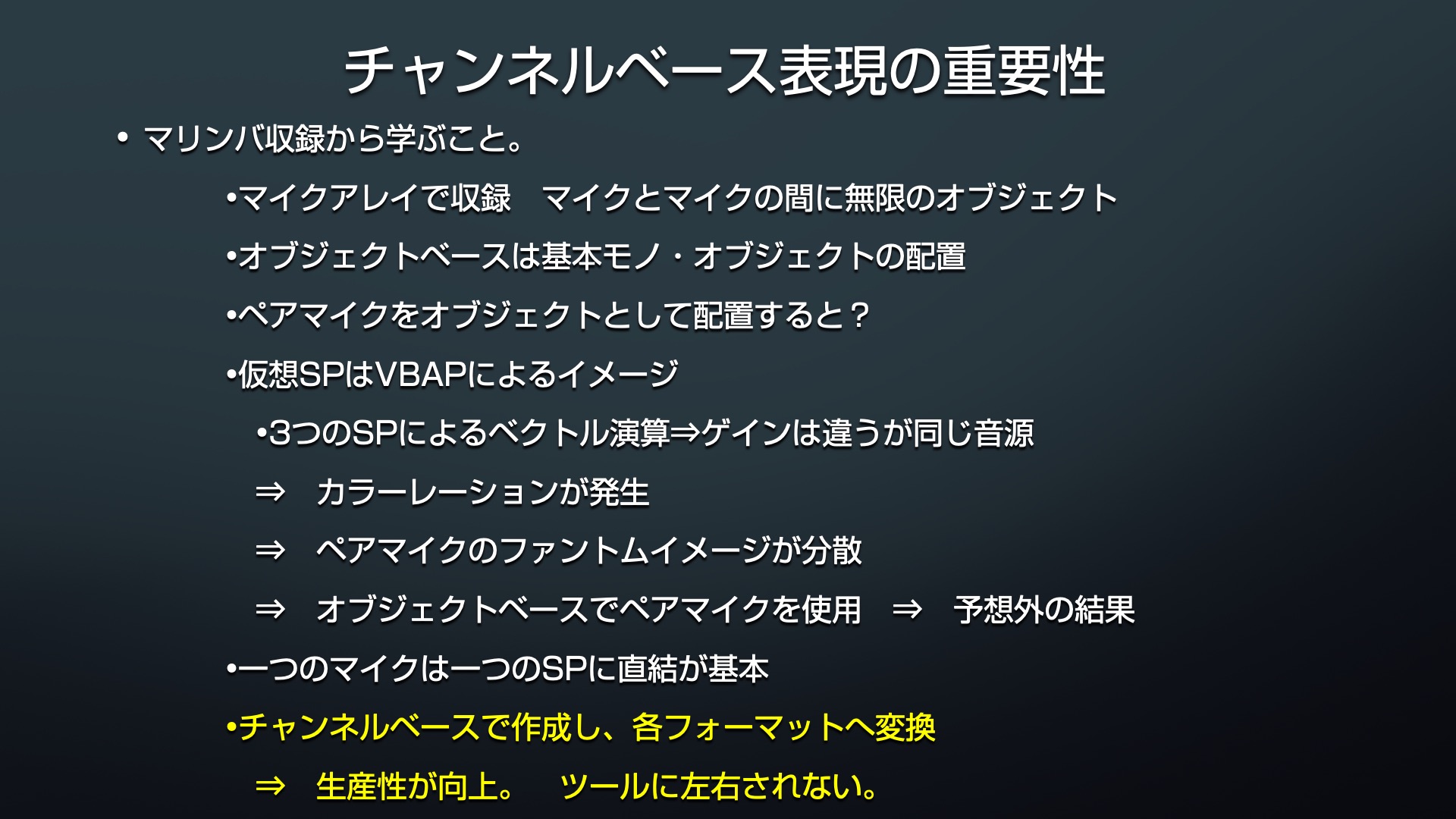

現在、イマーシブ・オーディオにはDolby AtmosやAURO-3D、360 Reality AudioをはじめApple Musicの空間オーディオなど、多様なコンテンツ形態があります。ひとつのコンテンツをパッケージやストリーミングなど、それぞれに見合ったフォーマットでの納品を求められることが想定されます。こういったときにマスターをチャンネル・ベースで制作しておけば各フォーマットに対応ができます。ちなみにチャンネル・ベースとは想定される再生空間への出力チャンネルの数に合わせて制作し、各チャンネルに対応するスピーカーから再生する方式のこと。コンサートホールなどの収録場所の音場を再現したいときに特に効果的です。

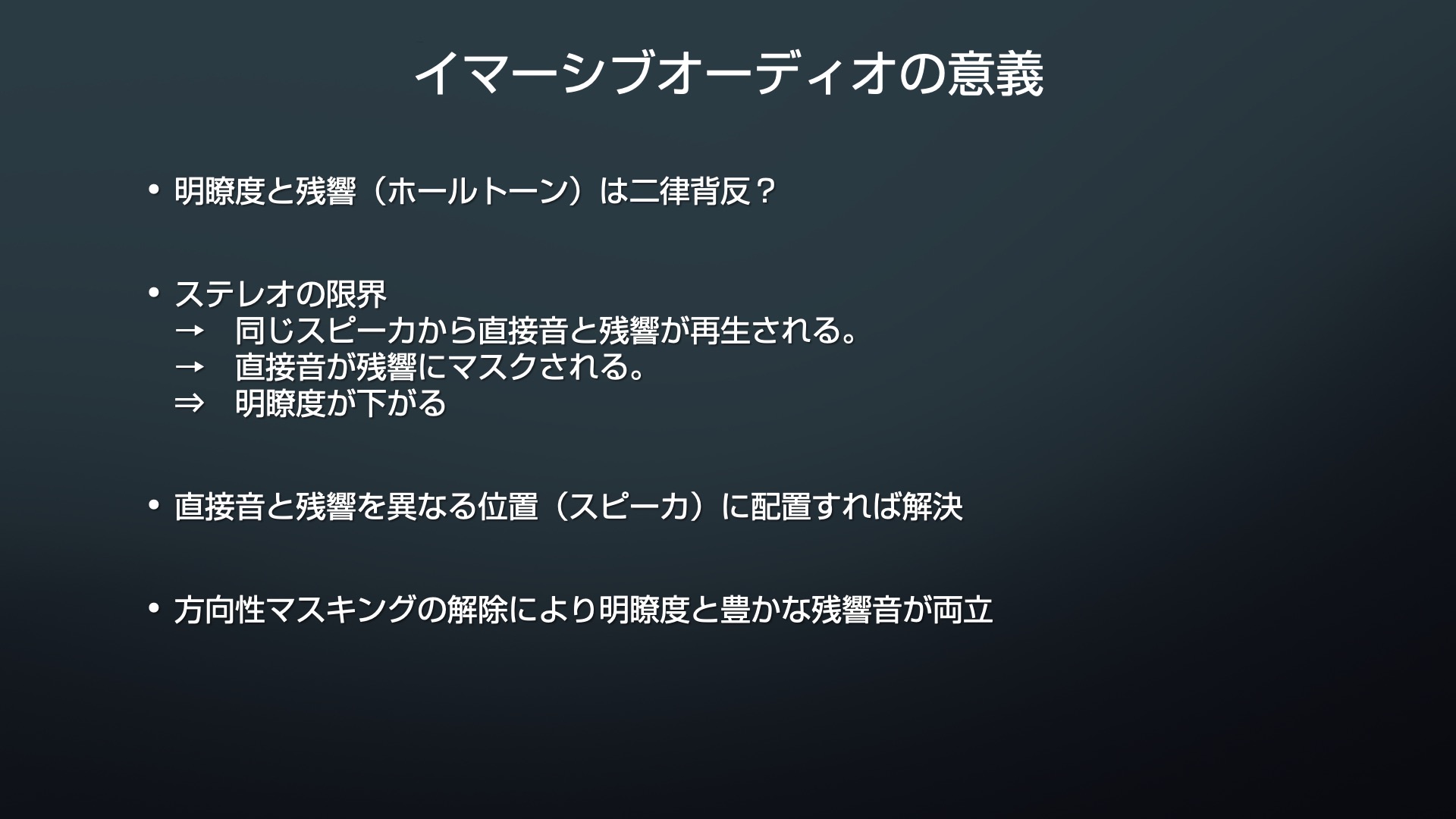

ステレオにおいて明瞭度と残響はトレードオフの関係にありますが、その両立が可能になるのがイマーシブ・オーディオの特徴

セミナーを担当するのは長年にわたりサラウンドを研究するイマーシブ・オーディオの第一人者である入交英雄氏。ちなみに入交氏がサラウンドの世界に入ったのは、大阪万博の「鉄鋼館」での体験がきっかけとのこと。故・武満徹がプロデュースした「スペース・シアター」は1008個のスピーカーが天井・壁・床下に配置され、ホール全体が巨大が楽器に例えられた音楽堂になっていました。これを体験した入交氏“これはすごい”と思い、立体音響を追求していくようになったそうです。

チャンネル・ベースの制作について触れる前に、入交氏はイマーシブ・オーディオの魅力について「あたかもその場にいるかのような臨場感や疑似体験ができること」そして「感動を生む音には臨場感がある」と語ります。没入感の高い体験となるイマーシブ・オーディオにとっては、臨場感に溢れた音作りが大きなポイントになります。

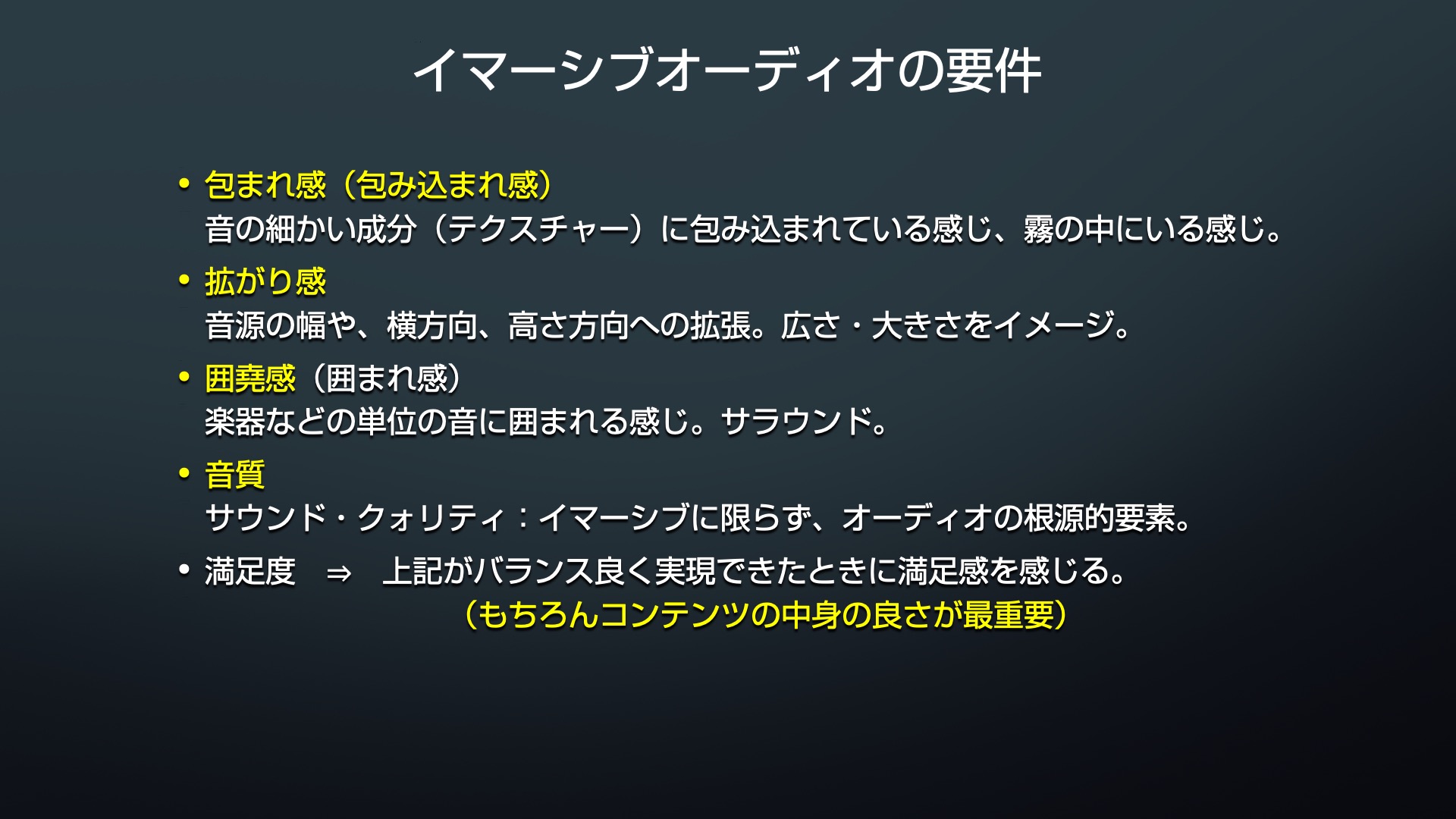

「この臨場感を構成する要素は、まず音に包み込まれる感覚(包み込まれ感)と、まわりにいろんな楽器があると認識できる空間の表現(囲繞感)、そしてもう一つは音の広がり(広がり感)です。この広がりを捉えるには、楽器をマルチマイクで収音する際にマイクアレンジの工夫が必要になります。もうひとつイマーシブ・オーディオの特徴として、基本的な音の解像度が高いことが挙げられます。そのため高音質で録音することも、良い臨場感を生むうえでの重要な要素になります。この点に関して入交氏は「ステレオにおいて明瞭度と残響はトレードオフの関係にありますが、その両立が可能になるのがイマーシブ・オーディオの特徴」と語ります。

楽器を点ではなく面でとらえることで音の広がりが出せる

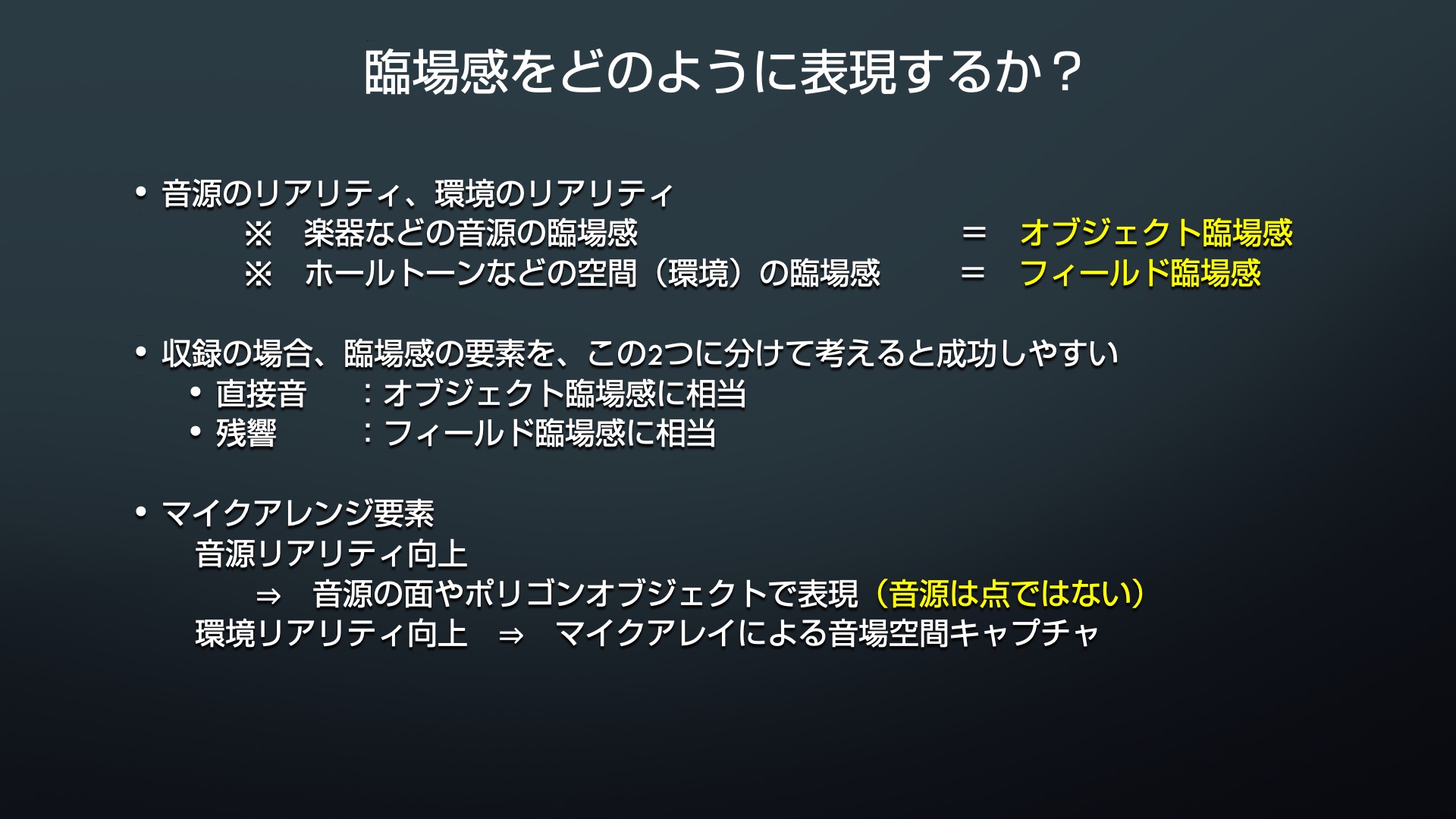

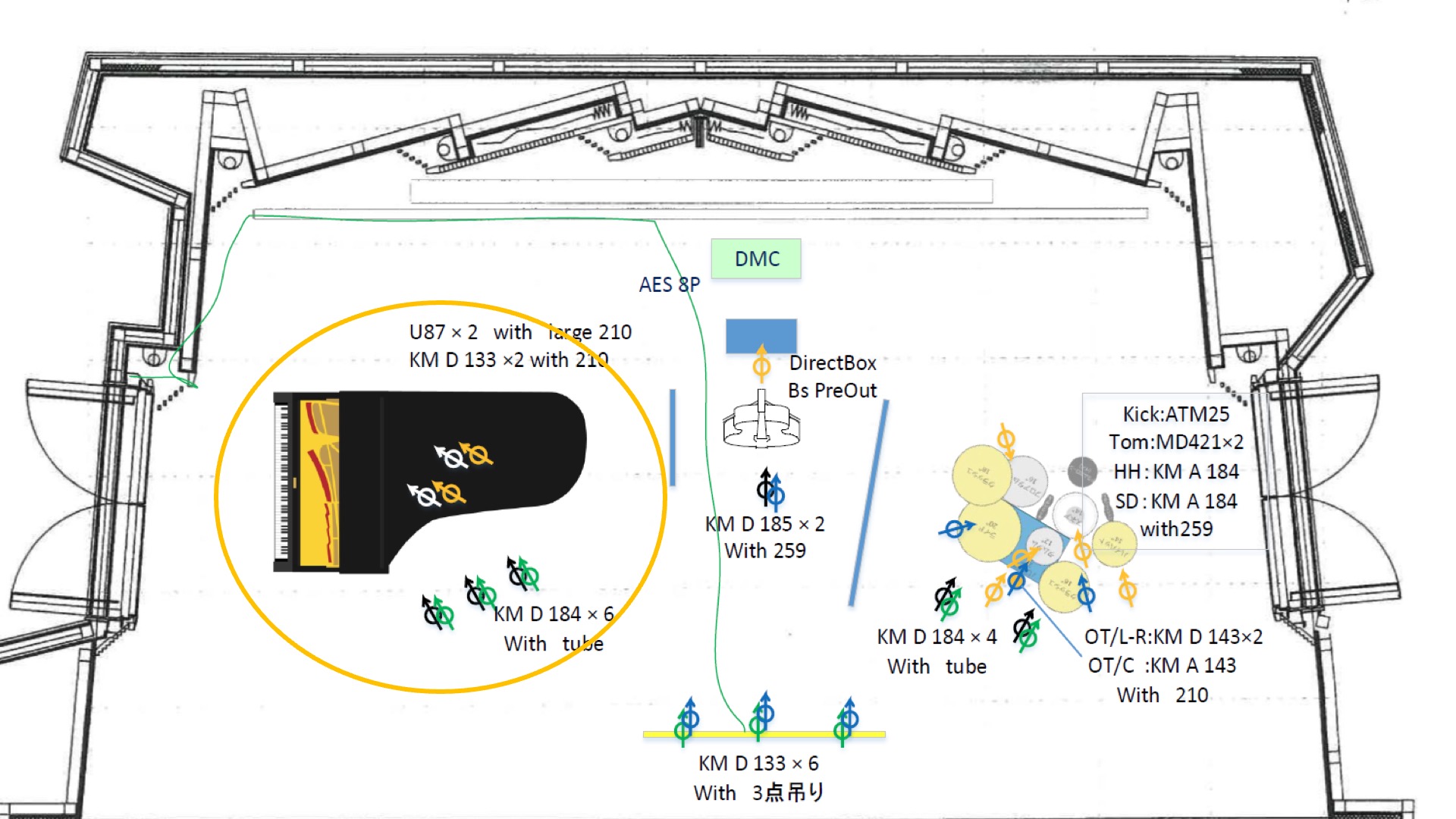

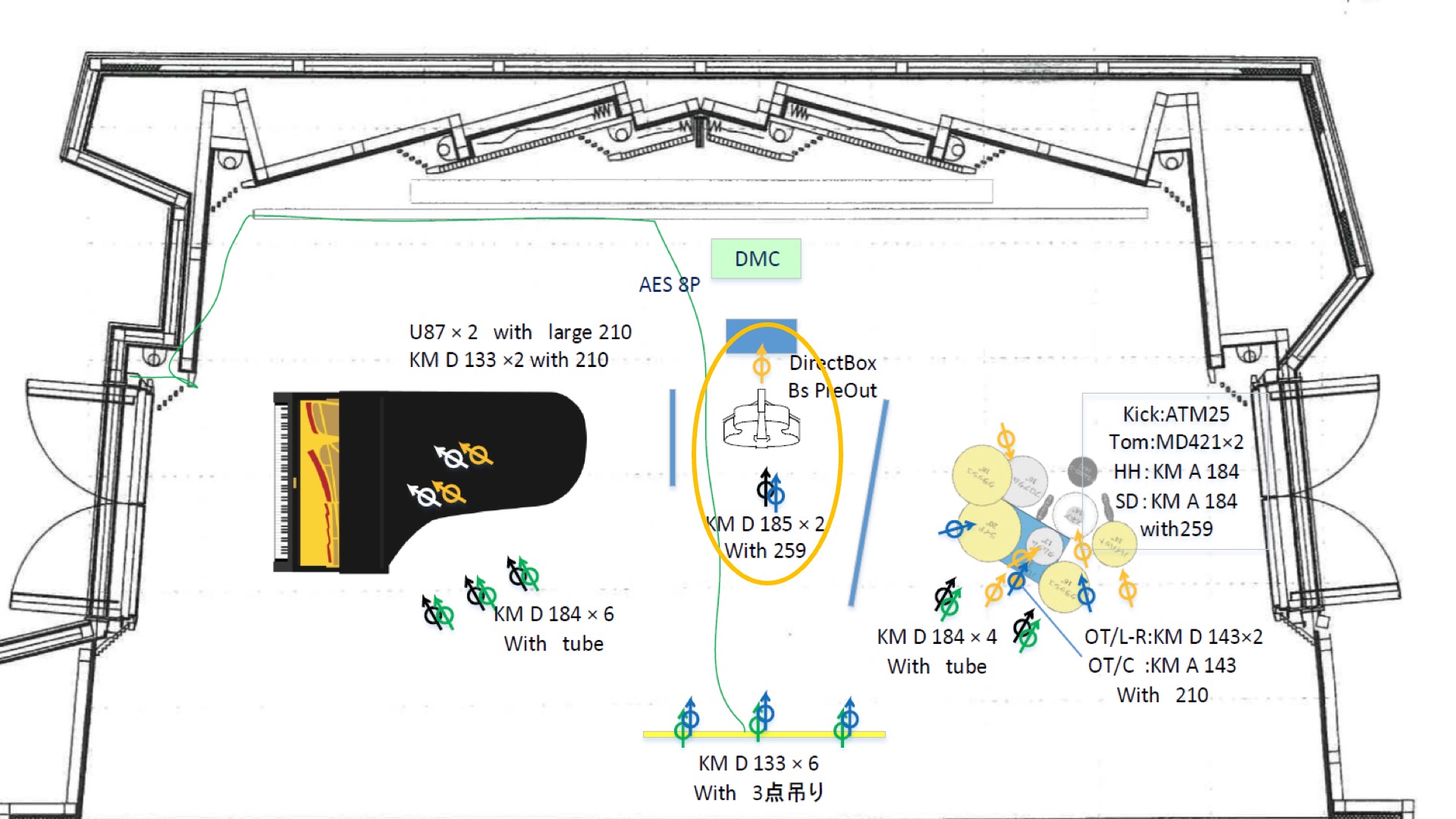

続いてセミナーのメイントピックであるチャンネル・ベースでのイマーシブ音源の制作について話は進みます。ここでのポイントは“音源”と“環境”、両者のリアリティを高めること。そのために必要な技術と知識を具体例から解説していきます。最初のテーマは入交氏が収録した山本剛さんのジャズトリオ(要解説)。実際の収録について見ていく前に本作のラフミックスを会場で試聴しました。そのサウンドはピアノとドラムが左右に配置されていて、天井感が空間の広がりを演出する素晴らしいものでした

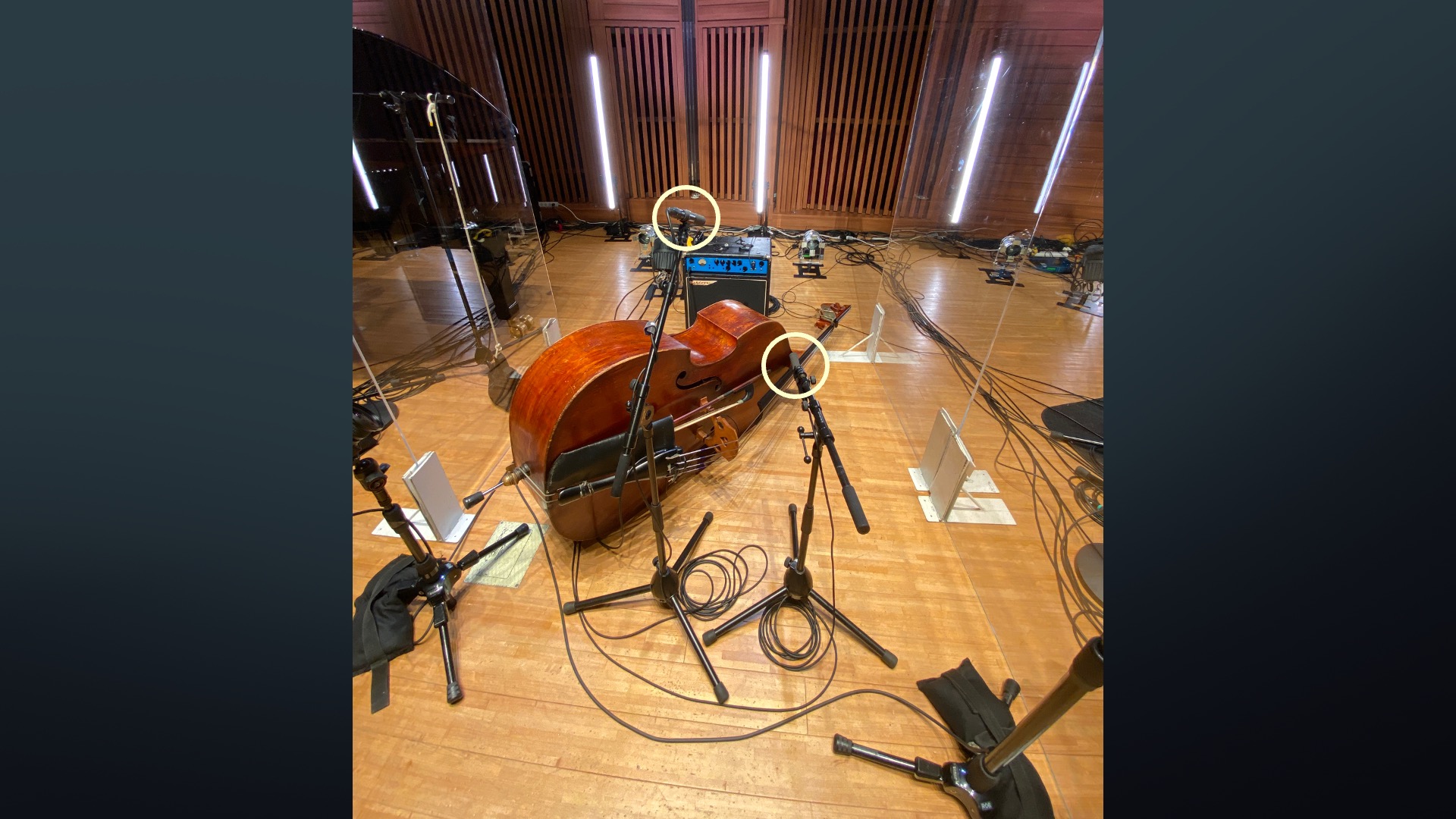

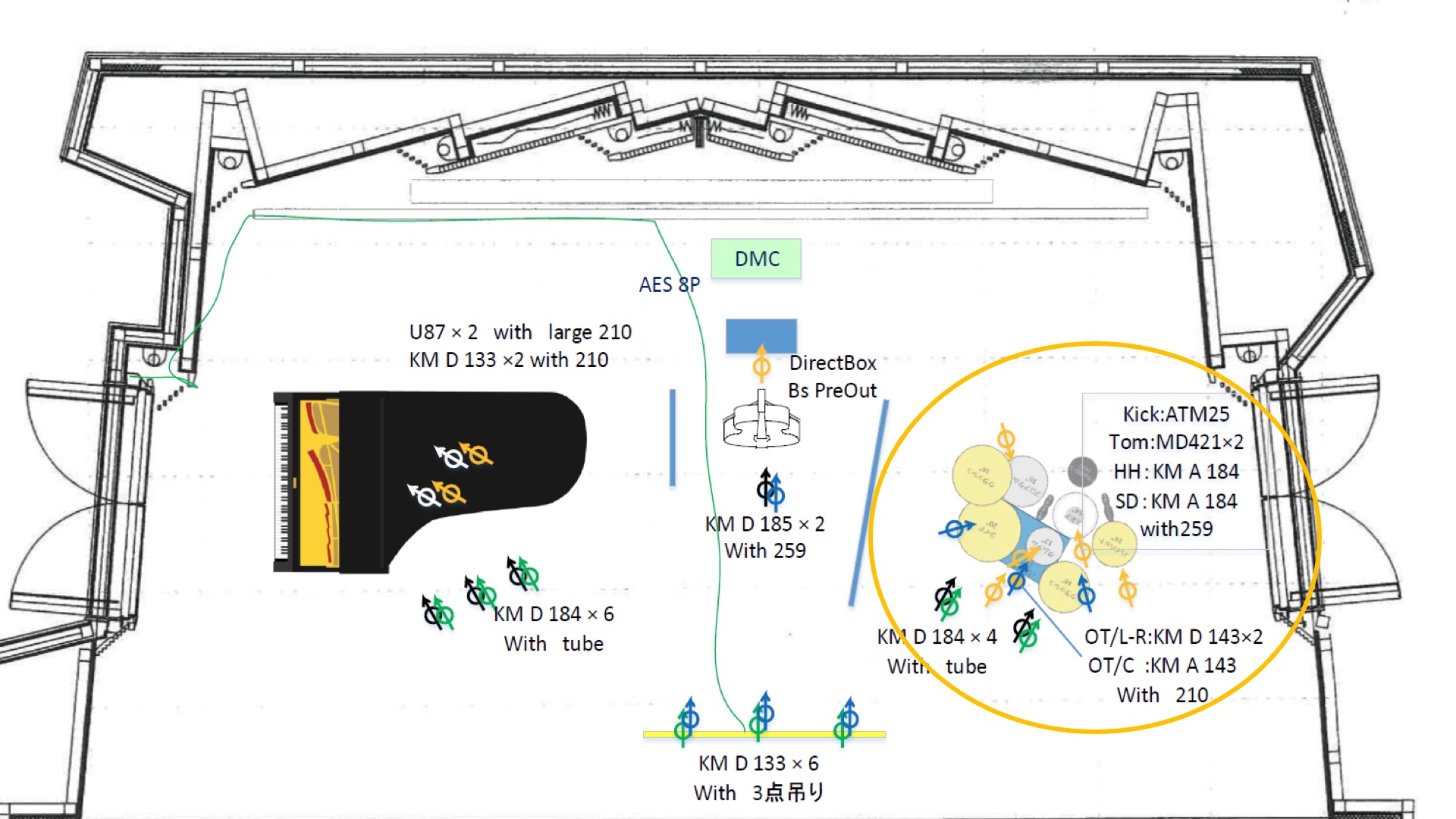

「このサウンドを実際にどのようにして録ったのか解説をしていきます。マイキングに関しては先ほど取り上げたポイントである“音源”と“環境”ですが、前者がメインマイクで後者はアンビエンスマイクとして考えます。「音源の音と環境音は分けて収録することで、あとで混ぜやすくなります」と入交氏は説明します。

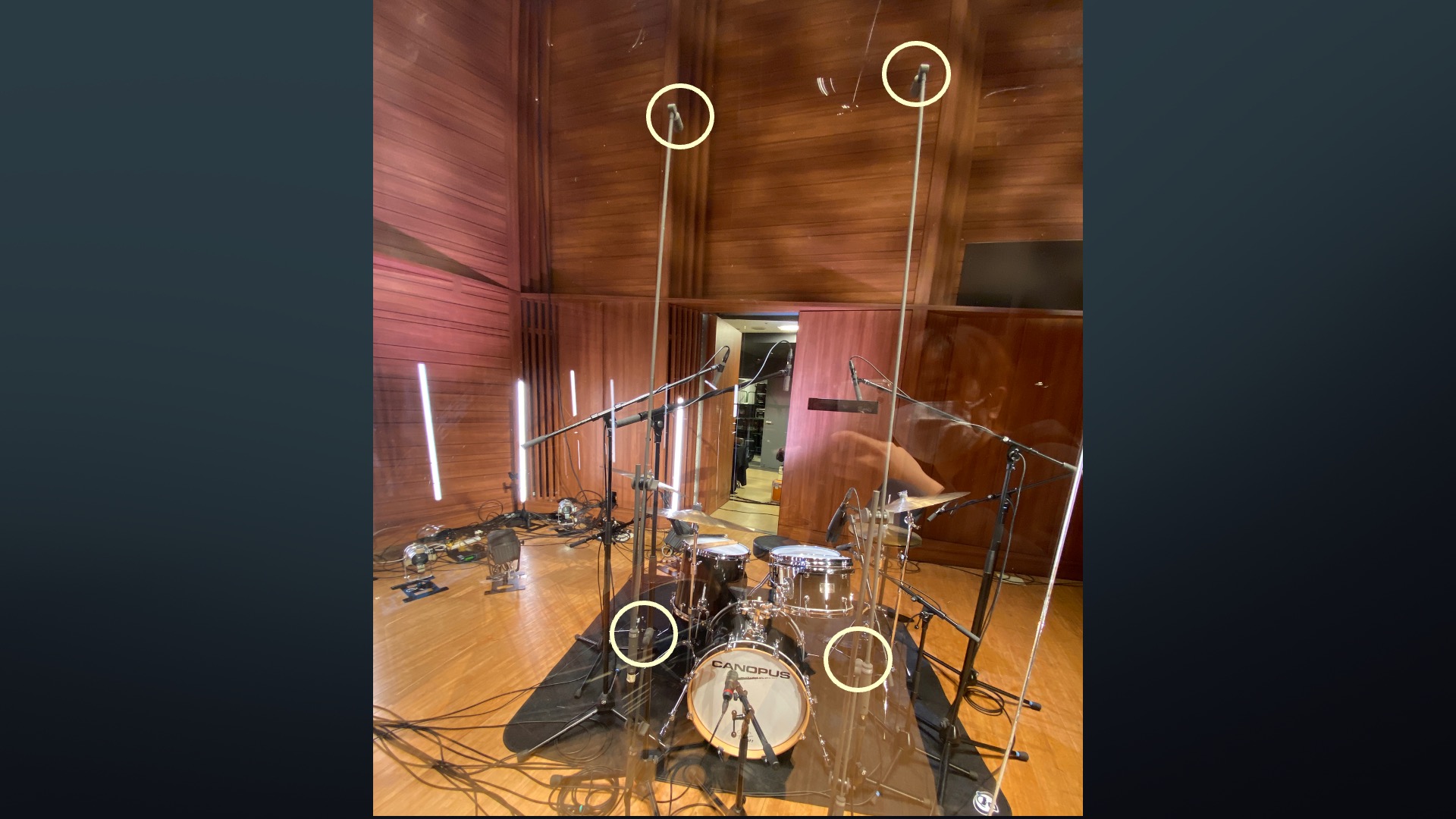

音源のリアリティを高めるためのメインマイクの扱い方に関して「楽器を点ではなく面でとらえることで音の広がりが出せる」と入交氏は説明します。本作でのピアノ収録で使ったメインマイク(べたオン)は10本で、スポット(近接)が4本(NEUMANN U87×2、KMD133×2)それに加えて“面で捉える”ためのミドルレイヤーとハイレイヤーに各3本(すべてNEUMANN KMD184)のスポットマイクを設置していました。ハイレイヤーのマイクはかなり高い位置から狙っているのが印象的ですが、この高さに関しては「ハイレイヤ用のスポットマイクが低めだと、直接音が大きく入りすぎ、音像が上方向に引きずられてしまうため」と入交氏は付け加えます。

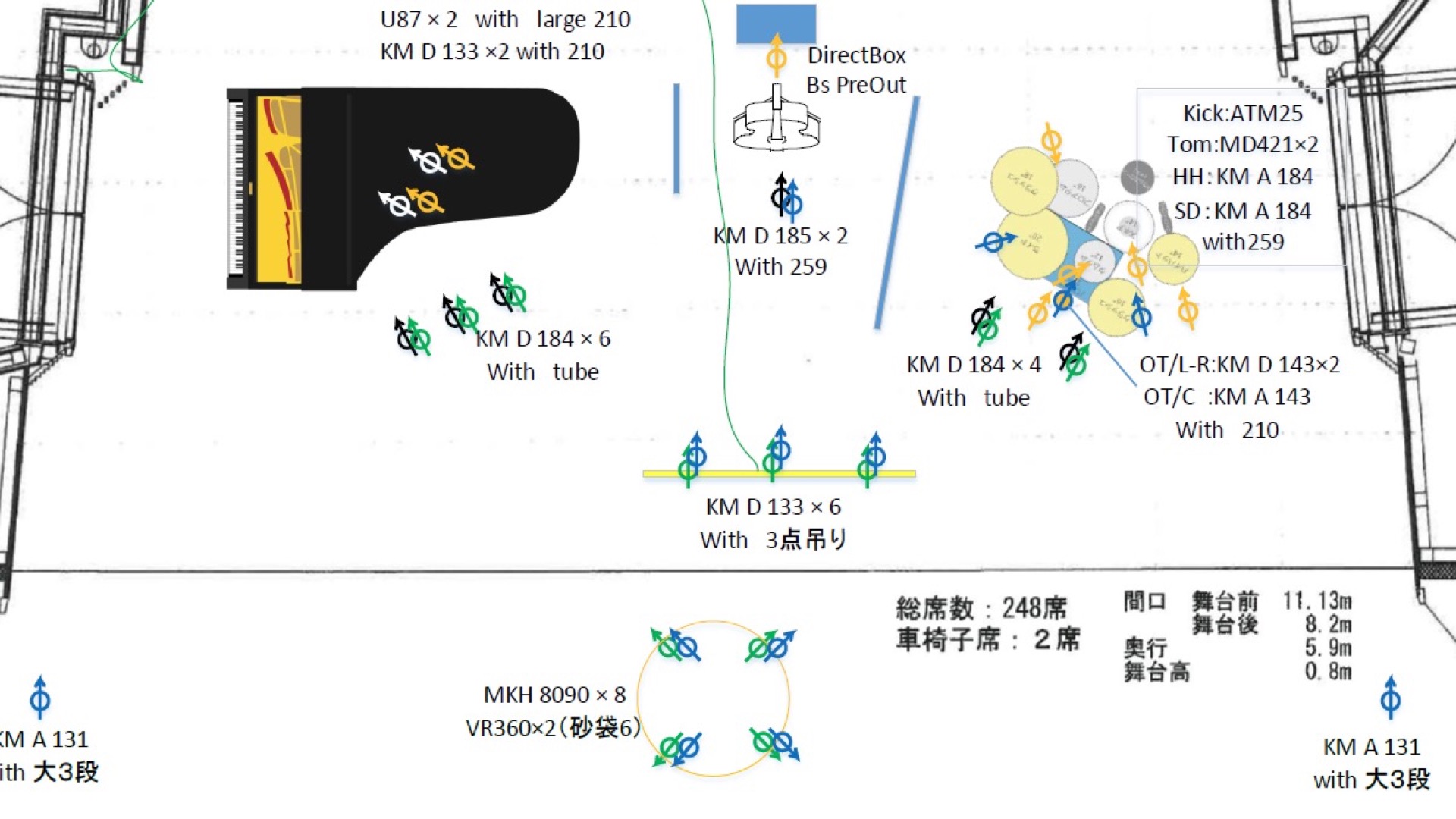

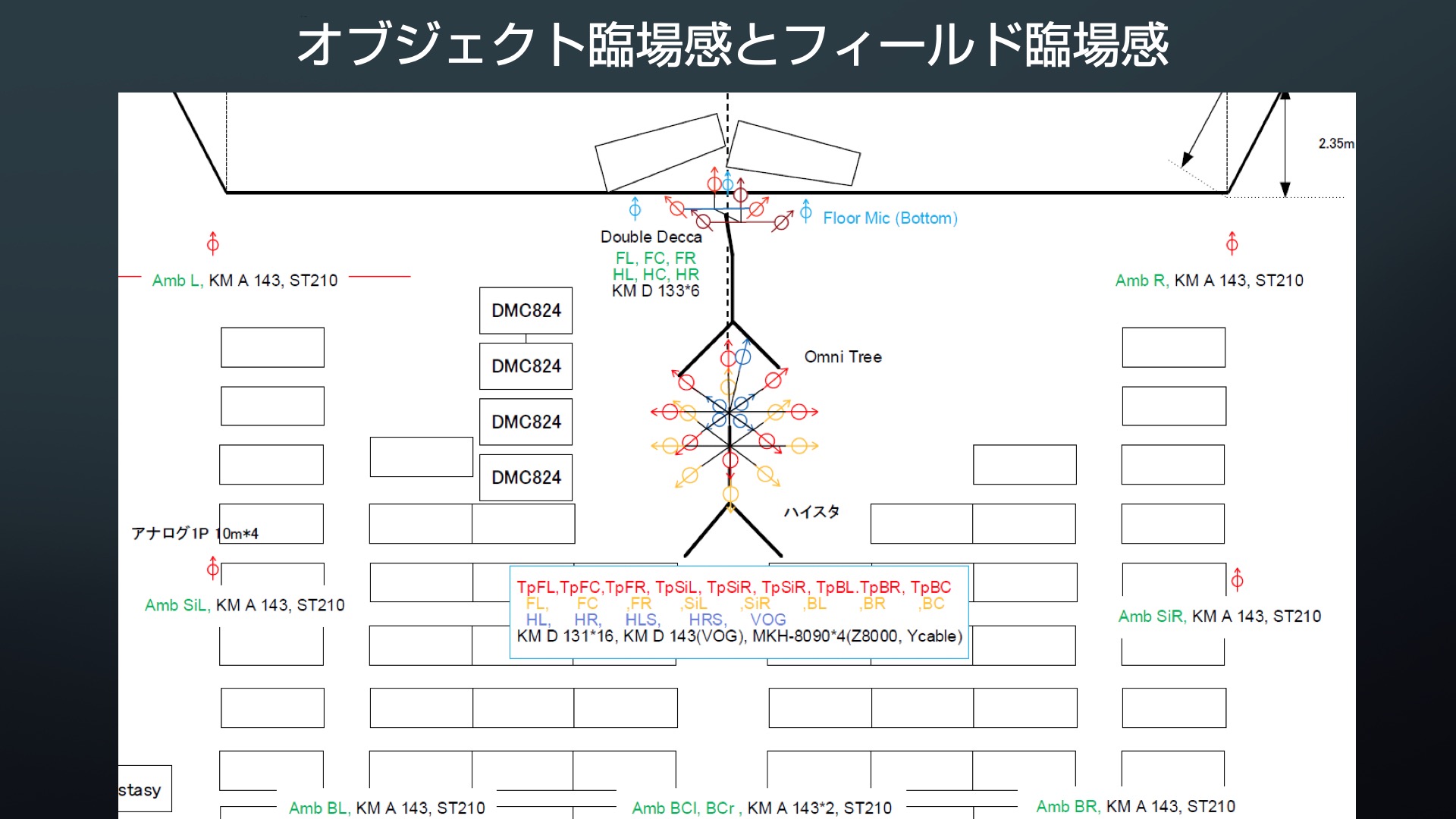

続いてアンビエンス・マイクは、まずステージ上部に設置された6本のマイク(すべてNEUMANN KMD184)で、3本でステレオを表現するデッカツリー方式を高さ違いで2層に配置しています。「クラシックではこれがメインマイクになりますが、ジャズだと音が遠すぎるので、このマイクをスポットマイクとアンビエンスマイクの音をくっつける接着剤として使います」と入交氏は説明します。続いて会場の上部に設置された8本のマイク(すべてSENNHEISER 8090)は入交氏が考案したマイクアレンジであるオムニ・クロスを上下に2つ設置し、空間音をキャプチャーしています。

マイキングの位置を知ったところで、それぞれの設置マイクがどんな音に録れているのかをPro Toolsのセッションで試聴をします。近接マイクからミドルレイヤー、ハイレイヤー、アンビエンスとなるにしたがって楽器の被りも増えますが、それが良い意味で臨場感を表現していることに驚きます。そのなかでも興味深いのはピアノのマイクバランスで、メインマイクのミドルレイヤーとハイレイヤーが主体で、近接マイクは少し足して芯を出す程度のミックスがとても自然な聴こえ方に感じました。この試聴比較からイマーシブならではのバランスの取り方に対して、理解が増した方も多かったのではないでしょうか。

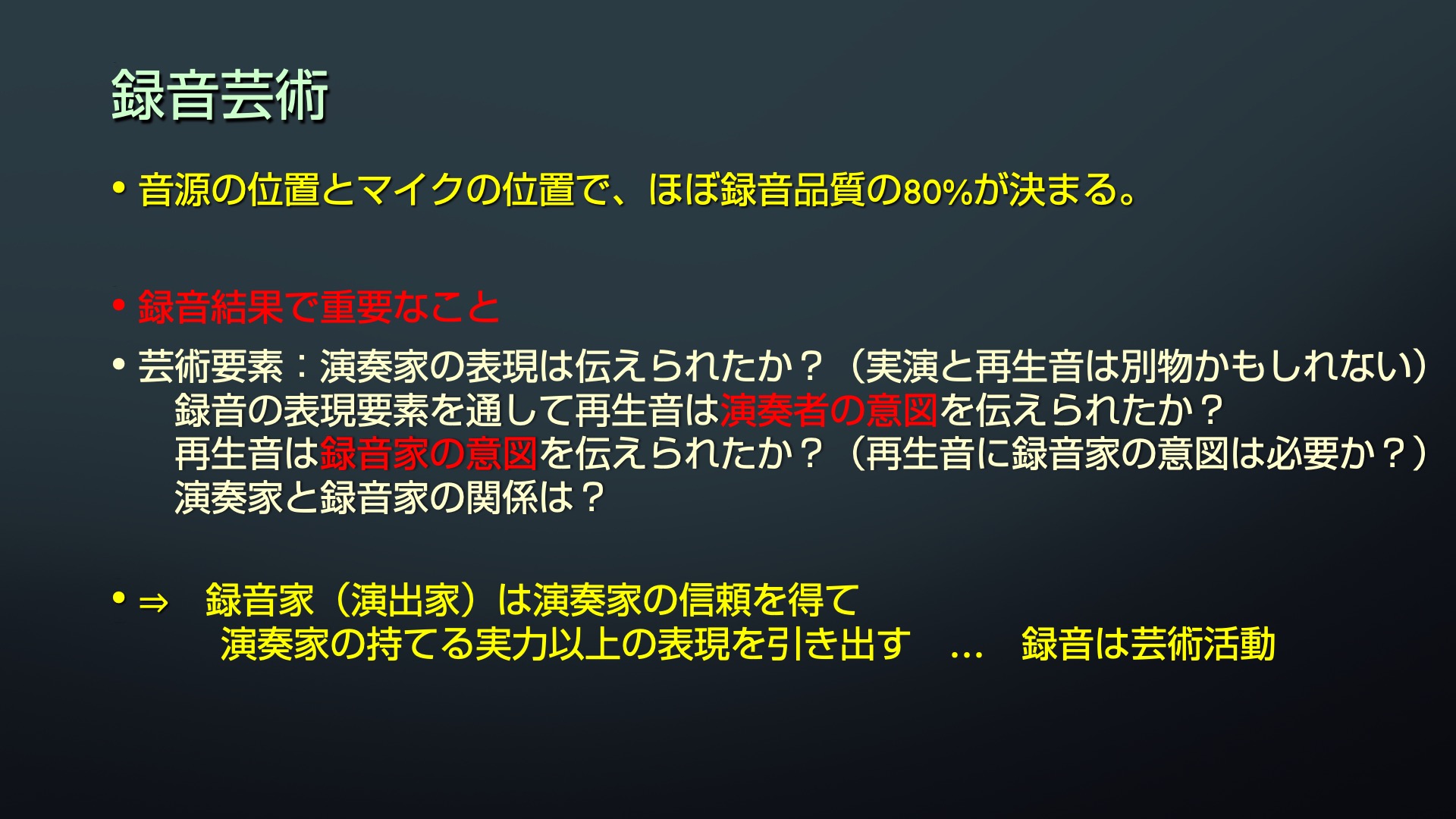

音源の位置とマイクの位置で録音品質の8割が決まる

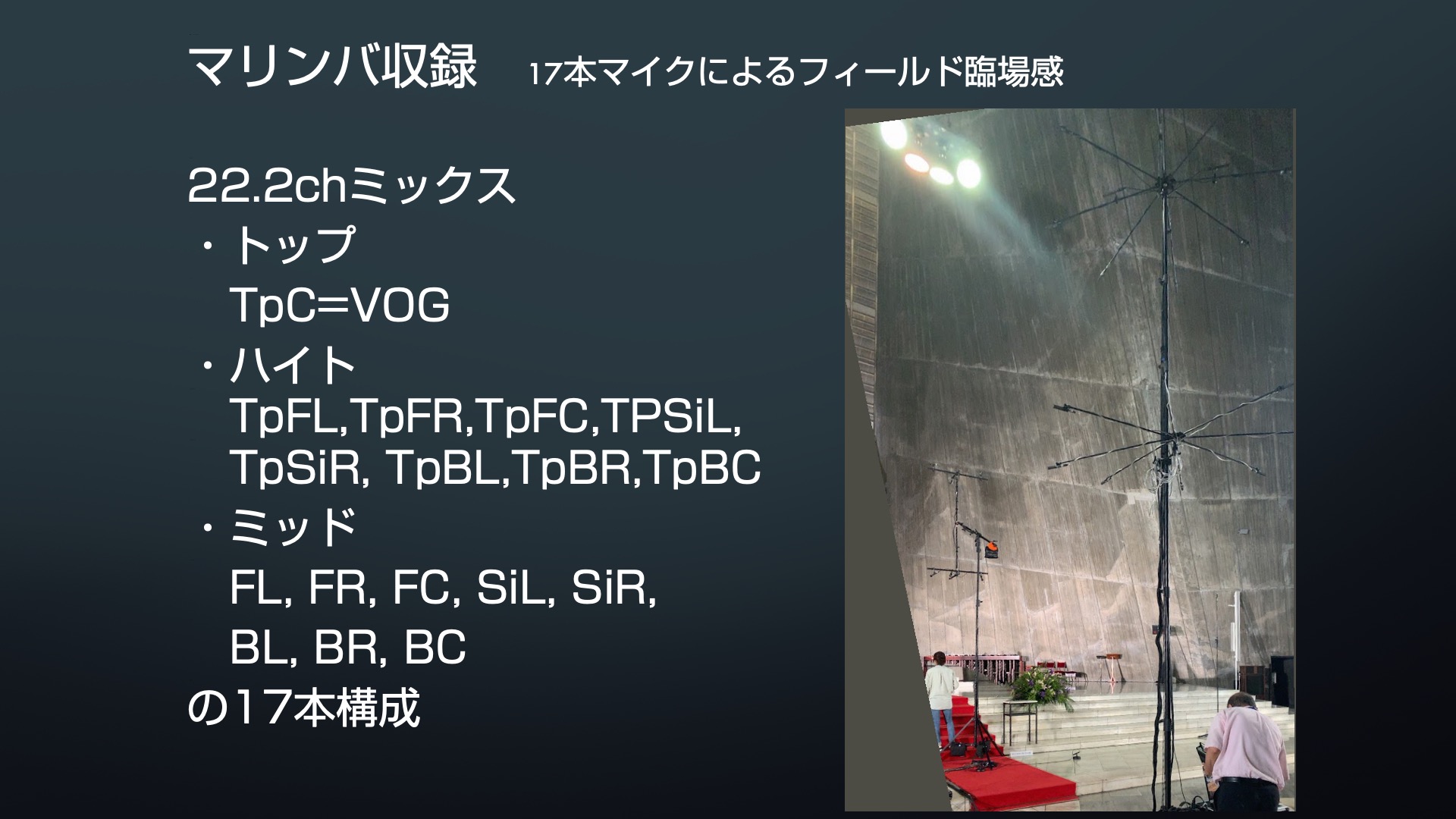

もうひとつの紹介事例は、東京カテドラル聖マリア大聖堂で行われたマリンバの独奏の収録です。こちらは22.2chの想定したセッションのため、楽器音の収録はボトムレイヤー、ミッドレイヤー、ハイレイヤーと3つの面を各3本のマイクで捉え、それぞれを各3層のレフト/センター/ライト・スピーカーへと振り分けます。アンビエンスの収録には17本のマイクを用いて22.2chの出力スピーカーへ割り当てます。このスピーカー・レイアウトを想定したマイキングはチャンネル・ベース録音の基本ですが、この手法によって優れた臨場感が生み出せることを、実際のサウンドを試聴することで体感できました。このセッションでは特にハイレイヤーの表現によって音の立体感が如実に向上することに驚きました。このセミナーの開催場所はホテルの宴会場に吸音設備を入れていて、空間的に天井は高くはないのですが、目を閉じるとそこがまるでホールかのような広い空間に感じることができました。

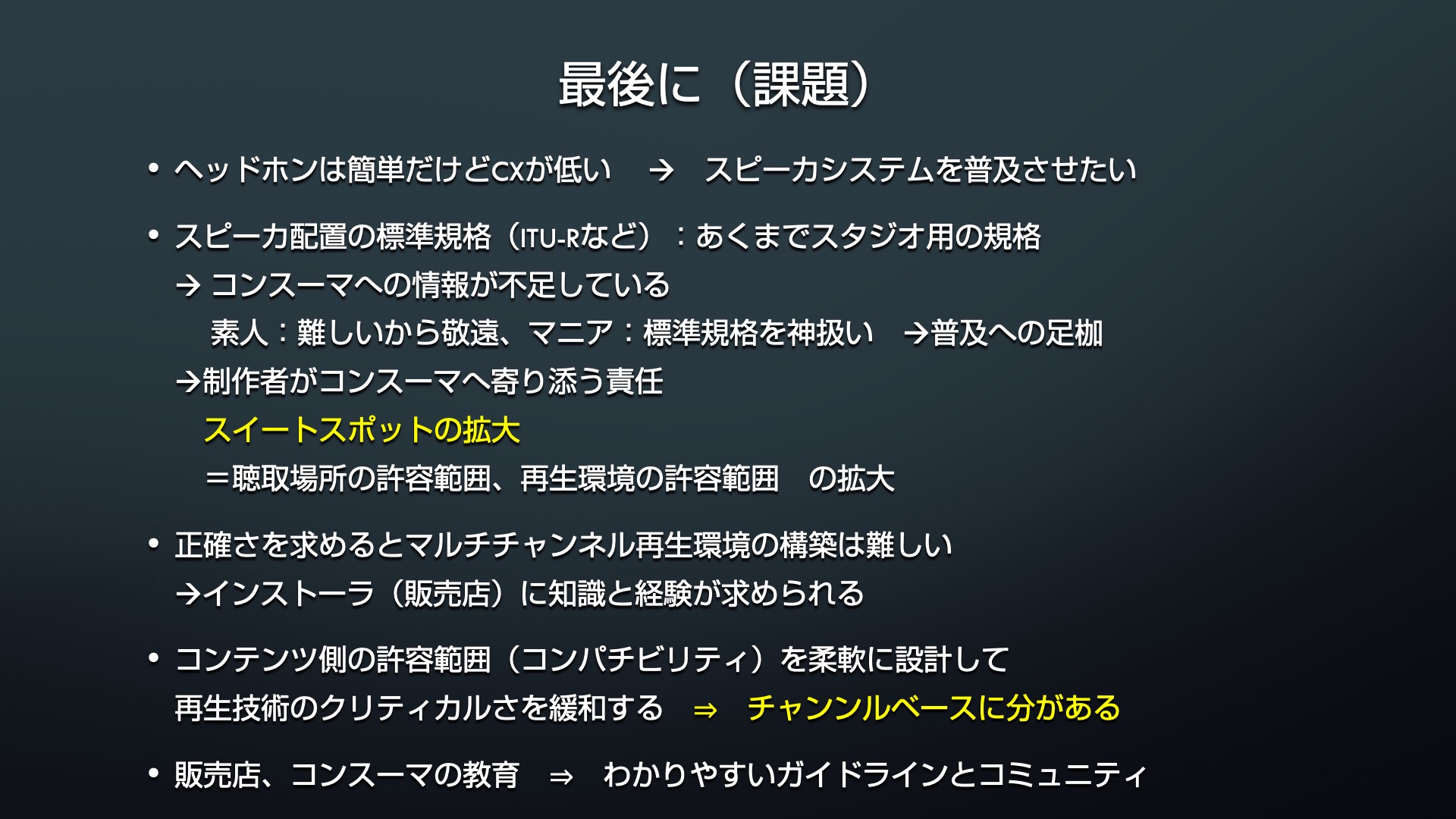

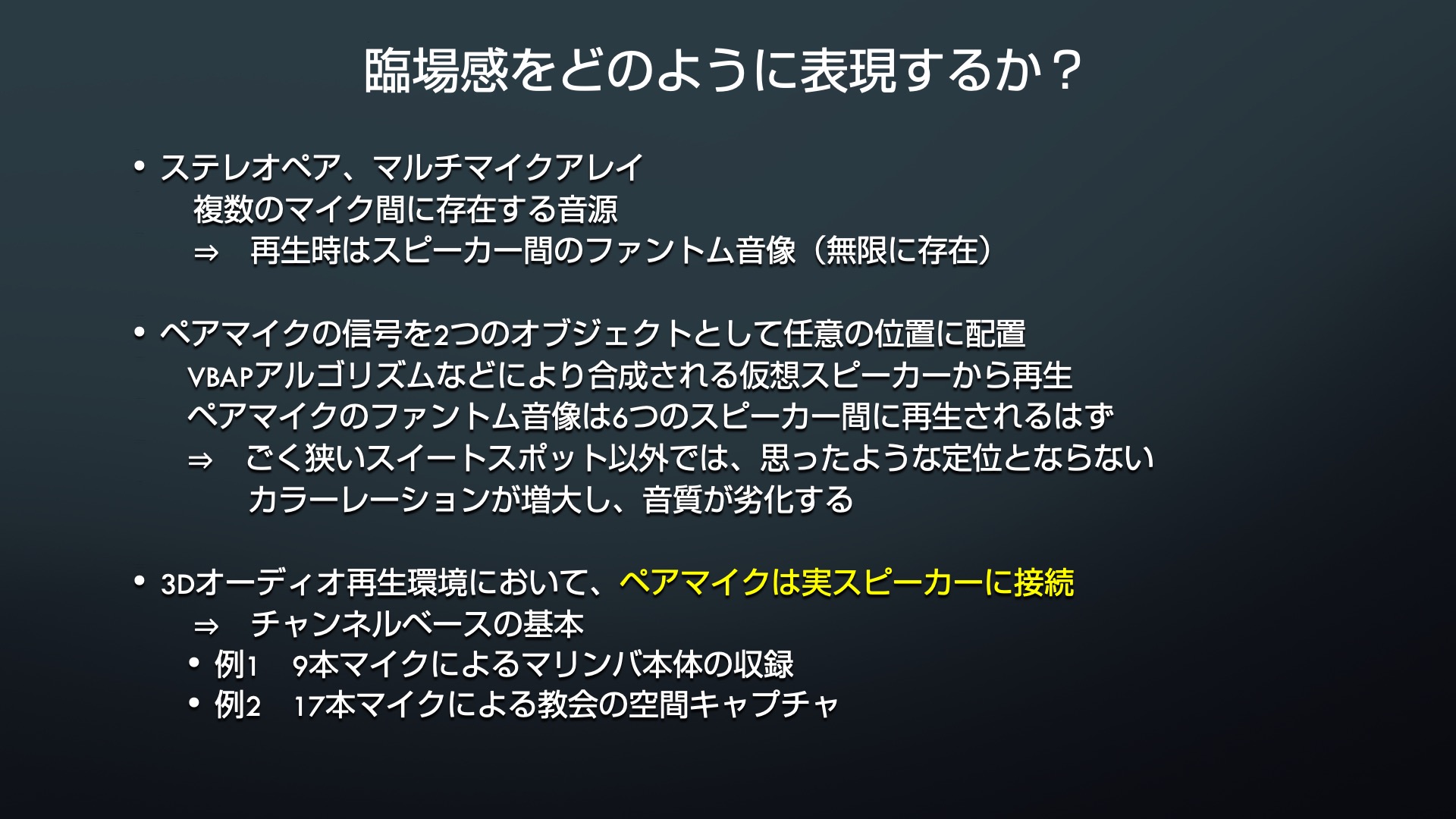

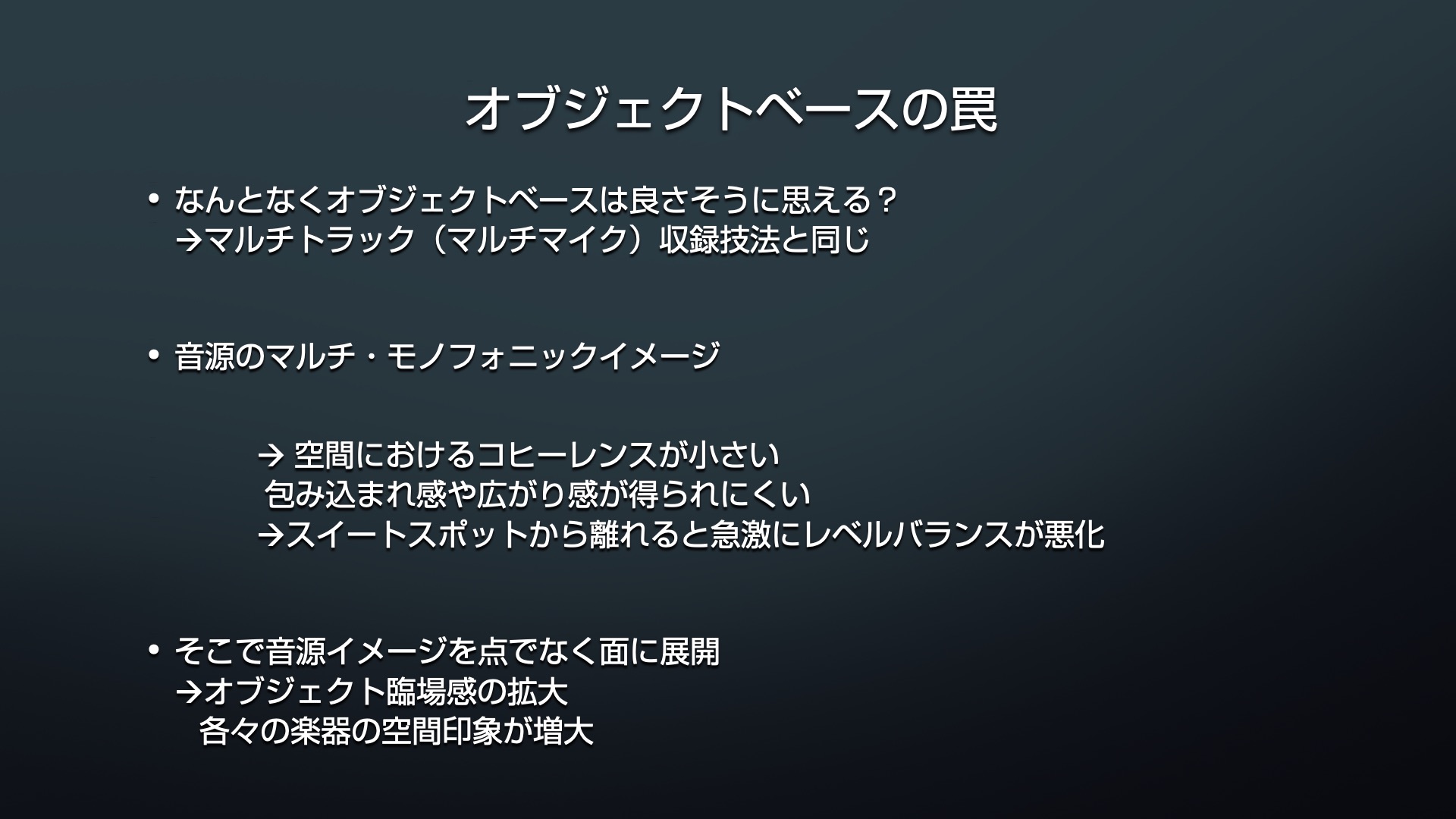

最後にこれらの事例からチャンネル・ベースで録音するメリットを考察します。今回の事例で取りあげた“面で捉える”マイクが3本で構成されているのは、チャンネル・ベースの基本である“1つのマイクに1つのスピーカー”という考え方からですが「仮にステレオマイクで収録した音を、それぞれファントム音像としてL-C-Rに配置すると、スイートスポット以外では思った定位にならず、広がり感が得られにくくなります。ここにオブジェクト・ベースでの制作の罠があります」と、入交氏は説明します。

実例で見てきた音源のイメージを面で捉えるマイクアレイを用いた録音方法を用いることで、空間の連続性を持った広がりのあるサウンドが得られ、スイートスポットの広い音像を作り上げることができます。またこのようにチャンネル・ベースで制作したマスターデータは、各フォーマットに書き出してもチャンネルベースの印象を保たれるので、生産性も向上します。

「音源の位置とマイクの位置で録音品質の8割が決まる」と最後に語った入交氏、イマーシブ・サウンド制作の概念に加えて、実践的な技術を学ぶことができたセミナーでした。